10. Staat

10.3 Verfassung

Damit habe ich ein grobes Bild meines Staatskonzeptes gezeichnet. Das Entscheidende, was noch fehlt, ist eine Verfassung. Sie ist ein guter Test, ob all meine Ideen eindeutig genug aufgeschrieben werden können, um umsetzbar zu sein (denn in „10.2 Konzept“ war ich an vielen Stellen ungenau, damit es leichter verständlich ist). Vor allem aber ist eine Verfassung als Betriebssystem des Staates für eine Realisierung dieser Zukunftsvision zwingend notwendig.

Ich präsentiere die Verfassung hier Abschnitt um Abschnitt. Der Verfassungstext ist dabei natürlich deutlich technischer, da sein Ziel Eindeutigkeit sein muss. Wo es besonders wichtig ist, folgen Erklärungen und Beispiele.

Allerdings würde es viel zu viel Raum einnehmen, alle Auswirkungen der Verfassung zu erklären und mit Beispielen zu unterfüttern. In vielen Fällen lasse ich daher den Verfassungstext einfach für sich stehen.

Damit ist dieses Teilkapitel wohl das technischste im ganzen Buch. Allen, denen das in 10.2 entworfene Konzept des Staatswesens ausreicht, um eine Vorstellung von ihm zu haben, können dieses Teilkapitel daher auch überspringen und direkt mit 10.4 „Integration der Zukunftsvisionen“ fortfahren.

Für alle, die noch da sind: Fangen wir an!

Gliederung der Verfassung:

1. Universalrechte Würde, Leben, Bildung

2. Zentralrechte Gleichheitsgrundsatz, Schutz der Wohnung, Selbstbestimmung, Glaubensfreiheit, Bewegungsfreiheit, Recht auf Wegzug, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit

3. Aufbau des Staates Definition, Zentralstaatsaufgaben, Name, Symbole

4. Register Definition, Schlüsselpaare, Accounts, Gemeinschaftswichtungen, Amtliche Accounts, Abstimmungen, Entscheidungswahlen, Signaturwiderruf, Amtlich-Widerruf

5. Gemeinschaften Gemeinschaftszugehörigkeit, Verfassung, Zentralgesetzgebung, Gesetzgebende Körperschaften, Regeln, Bürgschaft, Verlassen, Sanktionierung, Außenpolitik

6. Judikative Definition, Budget, Regeln, Gerichtsprozesse, Wahl der Verfassungsrichter, Ausscheiden von Verfassungsrichtern, Zentralgesetzkanon, Verfassungsurteile, Rechteüberschreitung

7. Exekutive Definition, Räte

8. Aufgaben des Zentralstaates Bildungswesen, Kinder, Außenpolitik, Zentralpolizei, Grundbesitz

1. Universalrechte

Die Grundrechte setzen sich aus den Universalrechten (Artikel 1.x) und den Zentralrechten (Artikel 2.x) zusammen.

Die nachfolgenden Universalrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt, Rechtsprechung und Gemeinschaften als unmittelbar geltendes Recht. Sie gelten auf dem Gebiet des Staates und sind für alle Staatsbürger und juristischen Personen des Staates bindend. Diese Rechte zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Staat setzt sich dafür ein, dass diese Rechte auch außerhalb des eigenen Staatsgebietes angewandt werden.

Artikel 1.1 - Würde

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Artikel 1.2 - Leben

Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, und darauf, körperlich nicht verletzt zu werden.

Artikel 1.3 - Bildung

Jeder Mensch hat das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.

Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.

Wie für eine Verfassung üblich, startet auch diese mit den Grundrechten. Ich bin aber zu der Überzeugung gelangt, dass in einem Staat, welcher sich in die zwei Ebenen Zentralstaat und Gemeinschaften gliedert, auch die Grundrechte in zwei Ebenen gegliedert werden sollten. Diese zwei Ebenen nenne ich „Universalrechte“ und „Zentralrechte“. Universalrechte sind die Rechte, die ohne Wenn und Aber immer und überall für alle Menschen gelten. Man sieht das schon daran, dass die Artikel 1.x keinerlei Bedingungen oder Einschränkungen für diese Rechte aufführen.

Beispiel: In einem Gefängnis sind die Grundrechte des Gefangenen stark eingeschränkt. Aber seine Würde ist immer noch unantastbar, und er hat noch immer das Recht, nicht körperlich verletzt zu werden. Er hat auch immer noch das Recht auf Bildung, das Gefängnis muss seinen Insassen also zum Beispiel Fortbildungen im Gefängnis ermöglichen - was ja auch bereits aus Reintegrationsgründen sinnvoll ist.

Entscheidend ist, dass die Universalrechte auch innerhalb der Gemeinschaften als unmittelbar geltendes Recht anzuwenden sind. Bei aller Freiheit, die wir Gemeinschaften lassen, diese Rechte gelten für alle, mit ihrer Einschränkung darf nicht experimentiert werden:

• Keine Gemeinschaft darf ihre Mitglieder herabwürdigen, jeder Mensch muss geachtet werden. Das muss nicht Gleichbehandlung bedeuten! Aber Zentralstaat und Judikative sind verpflichtet, einzuschreiten, falls sich eine Gemeinschaft ihren Mitgliedern gegenüber menschenverachtend verhält.

• Keine Gemeinschaft darf von ihren Mitgliedern verlangen, sich körperlich verletzen zu lassen. Dies verhindert unumkehrbare schlechte Folgen der Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft.

• Keine Gemeinschaft darf ihren Mitgliedern Zugang zu Bildung verwehren oder den Zugang zu öffentlichen Informationen (Internet, Bücher, ...). Nur so haben Mitglieder eine Chance, aus Filterblasen auszubrechen und aufgrund dessen ihre Gemeinschaft zu verlassen.

2. Zentralrechte

Die nachfolgenden Zentralrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Sie gelten auf dem Gebiet des Staates und sind für alle Staatsbürger und juristischen Personen des Staates bindend.

Diese Rechte dürfen durch Regeln von Gemeinschaften für ihre Mitglieder eingeschränkt werden.

Artikel 2.1 - Gleichheitsgrundsatz

Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich.

Kein Staatsbürger darf vom Zentralstaat wegen seines Geschlechts, seiner Sexualität, seines Aussehens, seiner ethnischen oder sozialen Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden.

Artikel 2.2 - Schutz der Wohnung

Der Zentralstaat dringt nicht in Wohnungen ein.

Die Durchsuchung oder Überwachung einer Wohnung darf nur durch Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die in den Zentralgesetzen vorgesehenen anderen Organe, angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.

Artikel 2.3 – Selbstbestimmung

Jeder Staatsbürger hat das Recht, nach seinen eigenen Zielen zu streben. Jeder Staatsbürger hat das Recht darauf, sein Leben so zu leben wie er möchte. Dieses Recht findet seine Grenze dort, wo es die Grundrechte anderer Menschen beschränken würde.

Gesetze dürfen dieses Recht nur einschränken, soweit sie eine Notwendigkeit dafür belegen können.

Artikel 2.4 - Glaubensfreiheit

Jeder Mensch hat das Recht, seinen Glauben und seine Weltanschauung frei zu wählen, und dies zu bekennen.

Der Zentralstaat darf keinen bestimmten Glauben bevorzugen.

Artikel 2.5 - Bewegungsfreiheit

Jeder Staatsbürger hat ein Recht auf Freiheit. Dieses Recht finden seine Grenze dort, wo es die Grundrechte anderer Menschen beschränken würde.

Gesetze dürfen dieses Recht nur einschränken, soweit sie eine Notwendigkeit dafür belegen können. Gemeinschaften dürfen den Zutritt zu ihrem Gemeinschaftsland verwehren (Artikel 5.5).

Artikel 2.6 - Recht auf Wegzug

Jeder Mensch hat das Recht, das Staatsgebiet zu verlassen.

Gesetze dürfen dieses Recht nur einschränken, soweit sie eine Notwendigkeit dafür belegen können.

Artikel 2.7 - Meinungsfreiheit

Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Dieses Recht findet seine Grenze dort, wo es die Grundrechte anderer Menschen beschränken würde. Gesetze dürfen dieses Recht nur einschränken, soweit sie eine Notwendigkeit dafür belegen können.

Artikel 2.8 - Versammlungsfreiheit

Alle Staatsbürger haben das Recht, sich jederzeit friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Auf nicht verpachtetem Land und in der Stadt (siehe Artikel 8.5) darf dieses Recht durch Gesetze beschränkt werden, soweit diese eine Notwendigkeit dafür belegen können.

Dies sind alle verbleibenden Grundrechte. Im Unterschied zu den Universalrechten gibt es bei diesen Rechten Einschränkungen. Diese sind im jeweiligen Grundrecht aufgeführt. Zusätzlich gilt für alle Zentralrechte, dass Gemeinschaften sie durch ihre Regeln für ihre Mitglieder einschränken dürfen. Hierfür ist Artikel 5.7 eine wichtige Ergänzung, der es stets ermöglicht, eine Gemeinschaft zu verlassen, selbst falls diese das Recht auf Freiheit einschränkt.

Die meisten Zentralrechte gelten nur für Staatsbürger. Da dies auch für das Recht auf Bewegungsfreiheit gilt, ist es wichtig, dass der Staat garantiert, dass jeder Mensch das Staatsgebiet jederzeit verlassen darf.

Jeder Staatsbürger hat stets die Möglichkeit, seine aktuelle Gemeinschaft zu verlassen, um alle Zentralrechte in der hier aufgeführten Form zu genießen. Und jeder Staatsbürger wird bei der Auswahl seiner neuen Gemeinschaft berücksichtigen, welche Einschränkungen der Zentralrechte für ihn akzeptabel sind. Das ist Teil der Grundidee von Gemeinschaften: Selbst zu entscheiden, unter welchen Regeln man leben möchte.

Die Zentralrechte sind nicht ausschlaggebend dafür, meine Vision des Staatswesens zu präsentieren. Es ist für die Robustheit eines Staates aber enorm nützlich, sie zu definieren. Sie geben der Judikative mehr Möglichkeiten, für den Erhalt dieser Verfassung und einer freiheitlichen Ordnung zu kämpfen. Sie verhindern, dass überbordende Gesetze des Zentralstaates die Rechte aller Staatsbürger zu sehr einschränken. Denn Gesetzen des Zentralstaates können sich die Bürger nicht durch Wechsel der Gemeinschaft entziehen.

Was genau in diesen Zentralrechten steht, sollte mit viel mehr Sorgfalt ausgearbeitet werden, als ich es hier getan habe. Hier eine gute Mitte zu finden, einerseits den Bürgern möglichst viele Rechte zuzusichern, andererseits aber auch nicht über das Ziel hinauszuschießen und die Möglichkeiten des Zentralstaates zu sehr einzuschränken, wird ein stetiger Balanceakt sein. Ich glaube daher nicht, dass dieser Teil der Verfassung unveränderbar sein sollte.

So merkwürdig es klingen mag: Im Zweifelsfall sollte hier lieber zu wenig versprochen werden als zu viel. Was hier einmal steht, ist nur sehr schwer wieder entfernbar. Und je weniger dieser Abschnitt über das Ziel hinausschießt, umso ernster wird er genommen werden.

Wie wir im Rest der Verfassung sehen werden, ist die Auflistung dieser Grundrechte bei weitem nicht das einzige Mittel, um die Freiheit der Bürger dieses Staates zu gewährleisten.

3. Aufbau des Staates

Artikel 3.1 - Definition

Der Staat besteht aus dem Zentralstaat und den Gemeinschaften. Der Zentralstaat gliedert sich in die Bereiche Legislative, Exekutive und Judikative. Die Judikative (Rechtsprechung, Artikel 6.x) ist für die Interpretation der Gesetze zuständig. Die Exekutive (vollziehende Gewalt, Artikel 7.x) ist für Ausführung und Umsetzung der Gesetze verantwortlich. Die Gesetzgebung des Zentralstaates (Legislative) erfolgt durch Abstimmungen der Gemeinschaften in der Zentralgesetzgebung und in weiteren gesetzgebenden Körperschaften (Artikel 5.3 und 5.4). Nur durch die Zentralgesetzgebung beschlossene Gesetze werden Zentralgesetze genannt.

Räte, gesetzgebende Körperschaften und Verfassungsgericht sind Körperschaften des Zentralstaates.

Artikel 3.2 - Zentralstaatsaufgaben

Wird in dieser Verfassung zur Umsetzung einer Staatsaufgabe auf ein Zentralgesetz verwiesen, so muss ein solches existieren. Die Abschaffung dieser Staatsaufgabe oder ihre Delegierung an die Gemeinschaften ist nicht zulässig.

Artikel 3.3 - Name

Der Name dieses Staates ist ...

Artikel 3.4 - Symbole

Symbole des Zentralstaates wie Flagge, Wappen und Hymne legt ein Zentralgesetz fest.

Der Zentralstaat kann auch sehr klein sein. Aber es gibt bestimmte Aufgaben, die von ihm erfüllt werden müssen, da es zu große Nachteile mit sich brächte, wenn sie von Gemeinschaft zu Gemeinschaft unterschiedlich wären. Da die Verfassung allgemein gehalten sein muss (da sie mit Absicht sehr schwer veränderbar ist), kann sie nur die Aufgabe definieren, nicht aber ihre genaue Umsetzung. Die Verfassung verlangt daher, dass ein Zentralgesetz existiert, welches beschreibt, wie der Zentralstaat diese Aufgabe erfüllt.

Artikel 3.3 und 3.4 dienen dazu, Merkmale zu definieren, welche für den Zentralstaat festgelegt sein sollten. Durch den Verweis auf ein Zentralgesetz in Artikel 3.4 muss ein solches Zentralgesetz existieren und kann nicht einfach ersatzlos widerrufen werden. Das ist somit gleich ein gutes Beispiel dafür, warum wir Artikel 3.2 brauchen.

4. Register

Artikel 4.1 - Definition

Sämtliche amtlichen Veröffentlichungen des Zentralstaates, sowie die in diesem Dokument definierten Abstimmungen und Entscheidungswahlen, werden im Register getätigt und von diesem automatisiert durchgeführt. Das Register ist eine Blockchain.

Es ist zu gewährleisten, dass diese Blockchain öffentlich, dezentral, ausfallsicher, fälschungssicher, historisiert und und in ihren Prozessen nachvollziehbar ist. Ferner ist zu gewährleisten, dass das Register über alle in der Verfassung definierte Fähigkeiten verfügt. Die Sicherstellung dieser Eigenschaften obliegt der Judikative.

Artikel 4.2 - Schlüsselpaare

Jedem Account im Register (Artikel 4.3) ist ein Schlüsselpaar zugeordnet. Der öffentliche dieser beiden Schlüssel ist über das Register stets einsehbar.

Der Accountinhaber kann an ihn geschickte mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachrichten mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln. Umgekehrt kann der Accountinhaber mit diesem Nachrichten signieren, was mithilfe des öffentlichen Schlüssels jeder überprüfen kann. Es können Daten eines anderen Accounts signiert werden, um diesem Account die Korrektheit der Daten zu bestätigen.

Artikel 4.3 - Accounts

Jeder hat die Möglichkeit, Accounts im Register anzulegen. Accounts können Daten im Register veröffentlichen. Entweder als zum Account gehörende Schlüssel-Wert-Paare oder in Form von Dokumenten. Jedes veröffentlichte Dokument hat dabei eine eigene Nachrichtennummer.

Für das Anlegen, Ändern und Löschen von Daten können geringe Gebühren anfallen.

Aufgrund der Historisierung sind gelöschte Daten auch danach noch einsehbar. Es muss leicht ersichtlich sein, wann sich Daten zuletzt geändert haben.

Daten können von einem oder mehreren anderen Accounts signiert sein. Es besteht ferner die Möglichkeit, einen Account als Ganzes als vertrauenswürdig zu markieren, um so Vertrauensnetzwerke zu bilden. Diese Markierung kann jederzeit wieder entzogen werden.

Die folgenden Accountarten werden vom Register als solche markiert:

Bürgeraccounts

Der Besitz eines Accounts mit den folgenden hinterlegten Daten weist jemanden als Staatsbürger aus:

- Staatsbürgernummer, Name, Geburtsdatum (jeweils als amtlich ausgewiesen, siehe Artikel 4.5)

- Gemeinschaft (vom Account der Gemeinschaft signiert) (Optional, siehe Artikel 4.4, 5.1)

- Vormundschaft (Optional, siehe Artikel 5.1)

Beim Signieren von Schlüssel-Wert-Paaren können diese alternativ zum Account auch an eine hinterlegte, amtlich ausgewiesene Staatsbürgernummer gebunden sein.

Gibt es mehrere Accounts mit derselben Staatsbürgernummer und allen erforderlichen Daten, wird nur der älteste dieser Accounts als Bürgeraccount markiert.

Vollbürgeraccounts

Ist in einem Bürgeraccount zusätzlich amtlich ausgewiesen hinterlegt, dass sämtliche verpflichtende Allgemeinbildung erworben wurde, so zählt dieser Account als Vollbürgeraccount.

Bürger mit einem solchen Account heißen Vollbürger.

Gemeinschaftsaccounts

Accounts ohne Staatsbürgernummer, mit hinterlegtem Gemeinschaftsnamen, sind Gemeinschaftsaccounts.

Gemeinschaftsaccounts können für jeden Rat Ratsmitglieder angeben, welche diese Gemeinschaft in Räten vertreten und dort die Wichtung dieser Gemeinschaft erhalten sollen (Artikel 7.2). Sie können ferner eine andere Gemeinschaft angeben, deren vertretende Ratsmitglieder sie für jeden Rat kopieren, für welchen sie keine eigene Vertretung angegeben haben.

Bürgeraccounts sind diejenigen Accounts, welche eins zu eins Staatsbürgern zuordenbar sind. Jeder Staatsbürger kann also nur einen haben (was das Register anhand der Staatsbürgernummer prüft), und jeder Bürgeraccount muss einem Staatsbürger gehören.

Es ist Aufgabe des Zentralstaates, Daten ehemaliger Staatsbürger nicht mehr amtlich auszuweisen (siehe Artikel 4.5)

Signaturen für Schlüssel-Wert-Paare können an einen bestimmten Account gebunden sein oder an die hinterlegte Staatsbürgernummer. Dadurch, dass andere Daten (wie das Geburtsdatum) an die Staatsbürgernummer statt an den Account gebunden sind, muss bei einem Wechsel des Accounts nur diese erneut ausgestellt werden, statt aller Daten.

Ohne eine neu ausgestellte Staatsbürgernummer führt ein Kopieren der Daten in einen anderen Account dazu, dass die Staatsbürgernummer ungültig ist und somit auch alle Daten, welche an sie gebunden sind. Das verhindert, dass sich ein Account als der eines anderen Staatsbürgers ausgeben kann.

Weitere nötige Angaben für die Accountarten (zum Beispiel, dass ein Passbild hinterlegt sein muss), können in Gesetzen festgelegt sein. Das hat aber keinen Einfluss darauf, ob ein Account vom Register als Bürger-, Vollbürger- oder Gemeinschaftsaccount angesehen wird.

Artikel 4.4 - Gemeinschaftswichtungen

Um Mitglied einer Gemeinschaft zu sein, muss im Bürgeraccount die von der jeweiligen Gemeinschaft signierte Gemeinschaftszugehörigkeit hinterlegt sein.

Gemeinschaftswichtungen geben an, wie groß das Stimmgewicht einer Gemeinschaft bei einer Abstimmung oder Entscheidungswahl ist, und wie viel Stimmgewicht eine Gemeinschaft an Ratsmitglieder delegieren kann.

Eine Gemeinschaftswichtung ist gleich der Zahl stimmgebender Mitglieder dieser Gemeinschaft, geteilt durch die Summe stimmgebender Mitglieder aller Gemeinschaften. Die Wichtung kann durch eine Obergrenze beschränkt sein und wird in Prozent angegeben. Die Wichtung der Nullgemeinschaft ist 0%.

Es sind nur Vollbürgeraccounts stimmgebend. Um stimmgebend zu sein, muss zusätzlich jeder für eine Wichtung geprüfte Schlüssel den erwarteten Wert haben, und dieser seit in Summe mindestens 3 Monaten amtlich ausgewiesen (Artikel 4.5) hinterlegt sein. Zeit mit Amtlich-Widerruf gegen den Wert (Artikel 4.9) zählt dabei nicht mit. Staatsbürgerschaft und der Erwerb sämtlicher verpflichtender Allgemeinbildung werden für jede Wichtung geprüft.

In der Standardwichtung werden keine weiteren Werte geprüft, aber es gilt eine Obergrenze von 29% je Gemeinschaft.

Weitere Wichtungen können über geltende Vorschläge (Artikel 4.6) definiert werden. Bei diesen Wichtungen wird für weitere Schlüssel geprüft, ob Accounts bestimmte Werte hinterlegt haben.

Es können mehrere Gruppen stimmgebender Bürgern definiert sein, mit oder ohne Überschneidungen, die mit vorgegebenen Faktoren multipliziert und dann zusammenaddiert werden, um die Gesamtzahl stimmgebender Mitglieder zu ermitteln. Es kann ein maximaler Prozentwert je Gemeinschaft gelten.

Alle Wichtungen von Gemeinschaften und Ratsmitgliedern, sowie welche Accounts die „amtlich“ Markierung besitzen, wird einmal pro Tag vom Register berechnet und veröffentlicht, mit dem Datenstand Mitternacht der Zeitzone der Hauptstadt.

Wie hoch das Stimmgewicht jeder Gemeinschaft in einem Rat oder einer gesetzgebenden Körperschaft ist, hängt von der Wichtung ab.

Die Standardwichtung wird für Abstimmungen über Zentralgesetze genutzt, welche nach der Verfassung der Kern des Staates sind. Daher hat sie eine Obergrenze des maximalen Stimmgewichts jeder Gemeinschaft von 29%. Dies dient einerseits dazu, eine Vielfalt miteinander konkurrierender Gemeinschaften zu erhalten. Andererseits soll es auch einen Schutz dagegen bieten, falls sich eine große Gemeinschaft in eine Diktatur oder ähnliches verwandelt. Unabhängig von der Zahl ihrer Mitglieder kann sie alleine nicht über das Schicksal des Zentralstaates bestimmen.

Stimmgebende Mitglieder in der Nullgemeinschaft oder über die Obergrenze hinaus tragen nicht zum Stimmgewicht ihrer Gemeinschaft bei (da sie den Prozentwert nicht verändern). Was bedeutet, dass die Stimmgewichte aller Gemeinschaften stets zu 100% aufsummieren.

Artikel 4.5 - Amtliche Accounts

Falls in Summe mindestens 60% der Standardwichtung der Gemeinschaften einen Account als vertrauenswürdig markiert haben, so erhält dieser vom Register die Markierung „amtlich“. Falls einem bisher als „amtlich“ markierten Account weniger als 45% der Standardwichtung das Vertrauen aussprechen, so verliert dieser Account die Markierung „amtlich“. Während ein Account als „amtlich“ markiert ist, kann er beliebige Daten als amtlich ausgewiesen markieren, indem er sie signiert.

Was bedeutet „als amtlich ausgewiesen“ und wie entstehen im Register zuverlässige Daten?

Über ein Gesetz wird ein Meldeamt (oder etwas in der Art) geschaffen und mit Geldmitteln ausgestattet.

Die Aufgabe dieser Behörde ist es, Bürgern für ihre Accounts Staatszugehörigkeit, Name, Geburtsdatum, Erwerb aller verpflichtenden Allgemeinbildung und andere Daten zu bestätigen. Damit das Meldeamt dies tun kann, braucht der Account des Amtes zunächst die „amtlich“ Markierung. Diese erhält er, sobald ihm mehr als 60% der Standardwichtung der Gemeinschaften das Vertrauen ausgesprochen haben.

Die Bürger, die sich ihre Daten bei der Behörde haben signieren lassen, können diese Informationen jetzt also in ihrem Account vorweisen, jeder kann sich darauf verlassen, dass sie stimmen, und das Register kann Accounts als Bürger- oder Vollbürgeraccounts markieren. Somit wurden aus dem Nichts, nur ausgehend von der Mitgliedschaft der Vollbürger in Gemeinschaften, ein staatliches Vertrauensnetzwerk und verlässliche Daten geschaffen.

Die Tatsache, dass sich Accounts mithilfe einer Bestätigung durch einen amtlichen Account als Staatsbürger ausweisen können, ist alles, was die Verfassung zur Staatsbürgerschaft sagen muss. Auf dieser Grundlage kann ein Gesetz regeln, unter welchen Umständen jemand in diesen Staat einwandern kann. Das kann dann Zuzug von Fachkräften, Familiennachzug, Asyl oder eine andere Entscheidungsgrundlage sein. Natürlich ist es für Einwanderer damit noch nicht getan: Sobald sie die Staatsbürgerschaft haben, müssen sie Gemeinschaften finden, welche sie als neue Mitglieder aufnehmen (indem die Gemeinschaften die Mitgliedschaft der Bürgeraccounts signieren).

Artikel 4.6 - Abstimmungen

Abstimmungen geschehen anhand von Vorschlägen. Vorschläge gelten als neu, solange sie nicht als „geltend“ oder „abgelehnt“ markiert sind.

Stimmberechtigte können mit einem Typ markierte Vorschläge oder Initiativen (Artikel 4.7) an das Register einreichen. Zu jeder Körperschaft des Zentralstaates existiert ein gleichnamiger Typ. Je nach Typ sind Stimmberechtigte Gemeinschaften, Ratsmitglieder oder Verfassungsrichter.

Für jeden Stimmberechtigten ist für jeden Typ die Summe von ihm eingebrachter neuer Vorschläge, plus von ihm eingebrachter Initiativen, auf die Zahl voller Prozentpunkte beschränkt, welche er an Wichtung hat. Das Register kennt die Wichtung jedes Stimmberechtigten (Artikel 4.4 und 7.2, die Stimme jedes Verfassungsrichters zählt gleich).

Andere Stimmberechtigte können durch Meldung an das Register signalisieren, dass sie einem Vorschlag oder einer Initiative zustimmen. Sie können diese Zustimmung jederzeit wieder entziehen. Jeder zustimmende Stimmberechtigte, inklusive des Einbringenden, kann dabei wählen, nur mit einem Teil seiner Wichtung zuzustimmen.

Vorschläge bestehen aus einem Dokument (siehe Artikel 4.3) und strukturierten Daten. Mindestens eines dieser beiden Elemente muss vorhanden sein.

Strukturierte Daten verweisen auf andere Vorschlagsdokumente anhand ihrer Nachrichtennummer. Auf Vorschläge ohne Dokument kann nicht verwiesen werden. Zu jedem referenzierten Vorschlag ist angegeben, dass dieser beschlossen oder widerrufen werden soll, oder (nur möglich falls der aktuelle Vorschlag ebenfalls ein Dokument enthält) dass der aktuelle Vorschlag es voraussetzt oder ersetzt.

Strukturierte Daten können ferner Räte und gesetzgebende Körperschaften erschaffen. Dafür muss der Vorschlag ein Dokument enthalten und benötigte neue Wichtungen über strukturierte Daten erzeugen. Stammt eine genutzte Wichtung aus einem anderen Vorschlag, so wird dieser automatisch vorausgesetzt.

Neue Vorschläge können zurückgezogen werden, solange sie nicht Teil einer laufenden Wahl sind. Vorschläge können als „abzustimmen“ markiert sein. Erreicht die zustimmende Wichtung eines als „abzustimmen“ markierten Vorschlags die Einbringungshürde von 12%, sind ferner alle Vorschläge, welche dieser Vorschlag voraussetzt, als „geltend“ markiert, dann entsteht daraus automatisch eine Abstimmung über diesen Vorschlag.

Das Register veröffentlicht diese Information, und es wird über den Vorschlag, sowie referenzierte zu beschließende Vorschläge, in der Fassung zum Zeitpunkt des Abstimmungsbeginns abgestimmt.

Während der Wahlfrist kann jeder Stimmberechtigte für oder gegen den Vorschlag stimmen, wahlweise nur mit einem Teil seines Stimmgewichts. Abgegebene Stimmen können nicht geändert werden.

Nach vorgegebener Zeitspanne endet die Wahlfrist. Verliert einer der Vorschläge, welche der zur Wahl stehende Vorschlag voraussetzt, während der Wahlfrist die „geltend“ Markierung, so wird die Abstimmung abgebrochen und der Vorschlag widerrufen.

Die Wahlfrist endet vorzeitig, falls alle Stimmberechtigten abgestimmt haben oder das Ergebnis aufgrund der abgegebenen Stimmen feststeht (weitere Stimmabgaben werden bis zum ursprünglichen Ende der Wahlfrist angenommen).

Falls am Ende der Wahlfrist die vorgegebene Mindestzustimmung erreicht wurde, so wird dieser Vorschlag durch das Register angenommen. Andernfalls wird der Vorschlag am Ende der Wahlfrist vom Register widerrufen.

Die Mindestzustimmung kann niedriger sein, falls ausschließlich Vorschläge widerrufen werden sollen.

Annahme eines Vorschlags: Der Vorschlag wird vom Register als „geltend“ markiert. Durch strukturierte Daten definierte Wichtungen und Körperschaften werden erschaffen. Enthält der Vorschlag strukturierte Daten, dass andere Vorschläge beschlossen, widerrufen oder ersetzt werden sollen, so werden diese anderen Vorschläge jetzt ebenfalls angenommen, widerrufen oder ersetzt.

Widerruf oder Ersetzung eines Vorschlags: Läuft zu diesem Vorschlag eine andere Abstimmung, so wird diese abgebrochen. Das Register entzieht dem Vorschlag die „geltend“ Markierung und markiert den Vorschlag als „abgelehnt“. Wurde er durch einen neuen Vorschlag ersetzt, erhält dieser die „geltend“ Markierung. Wird der Vorschlag widerrufen, und setzen andere Vorschläge ihn voraus, so werden diese ebenfalls widerrufen. Der Widerruf eines Vorschlags hat keine Auswirkung auf andere Vorschläge, welche dieser mit beschließt, widerruft oder ersetzt.

Ist eine Wichtung oder Körperschaft jetzt nicht mehr durch einen geltenden Vorschlag definiert, dann wird sie entfernt. Im Fall einer Körperschaft werden zuvor alle Vorschläge ihres Vorschlagtyps widerrufen.

Damit ist die Abstimmung beendet, der Vorschlag verliert die „abzustimmen“ Markierung. Jeder Vorschlag mit der „geltend“ Markierung ist ein geltender Vorschlag.

Ist ein Vorschlag als Einzelvorschlag markiert, so kann der Vorschlag keine strukturierten Daten enthalten und von keinem anderen Vorschlag referenziert werden. Eine Abstimmung über einen Einzelvorschlag heißt Einzelabstimmung.

Einzelvorschläge können nur verwendet werden, falls lediglich das neueste Dokument eines Vorschlagstyps gültig ist, oder falls es sich um sofort wirkende Entscheidungen statt andauernder Effekte handelt, ein Widerruf also keinen Sinn ergibt.

Die Artikel 4.6 und 4.7 sind die komplexesten der Verfassung, da hier Algorithmen in Worten niedergeschrieben sind. 4.7 ist dabei der einfachere Algorithmus, und ich werde seine Folgen anhand eines ausführlichen Beispiels darlegen.

Hier dagegen halte ich nur fest, dass der Algorithmus zu Netzwerken voneinander abhängiger Vorschläge führt, die stets in einem konsistenten Zustand sind, Abstimmung über gruppierte Vorschläge zulässt, sowie die Definition von Räten und gesetzgebenden Körperschaften erlaubt.

Und dass dieser Artikel es dem Rest der Verfassung leicht macht, Abstimmungen eindeutig in nur einem Satz zu definieren, durch Angabe der Stimmberechtigten, Wichtung, Wahlfrist und Mindestzustimmungen. (Siehe Erläuterung nach Artikel 5.3)

Artikel 4.7 - Entscheidungswahlen

Entscheidungswahlen entstehen aus Initiativen. Eine Entscheidungswahl bestimmt einen oder mehrere Gewinner aus allen eingereichten Alternativen (Accounts, Dokumente oder Werte).

Initiativen können stets zurückgezogen werden. Erreicht die zustimmende Wichtung die Einbringungshürde von 20%, so verwandelt sich die Initiative in eine Entscheidungswahl, welche hiermit beginnt.

Zunächst dürfen die Stimmberechtigten mit mindestens 1% Wichtung Alternativen einreichen. Die Anzahl an Alternativen, die jeder Stimmberechtigte einreichen kann, darf begrenzt sein. Mit Ablauf der Einreichungsfrist veröffentlicht das Register die Gesamtliste zur Wahl zugelassener Alternativen.

Später beginnt die Wahlfrist, in welcher die Stimmberechtigten ihre Stimme abgeben können. Abgegebene Stimmen können nicht geändert werden. Die Abgabe der Stimme erfolgt in Form einer Anordnung der Alternativen nach Präferenz. Es ist zulässig, hierbei nur einen Teil der Alternativen sortiert aufzuführen. Je höher eine Alternative sortiert ist, umso stärker bevorzugt der Abstimmende diese.

Stimmberechtigte mit über 2% Wichtung dürfen mehrere (maximal die Anzahl ganzer Prozentpunkte ihrer Wichtung) Anordnungen von Alternativen nach Präferenz einreichen und ihre Wichtung beliebig auf diese Anordnungen verteilen.

Nach Ablauf der Wahlfrist berechnet das Register anhand dieser Stimmen und ihrer Wichtungen das Smith Set. Das Smith Set ist die kleinste Menge an Alternativen, welche keine paarweise Abstimmung mit den außerhalb des Smith Sets liegenden Alternativen verlieren würden.

Enthält das Smith Set genau eine Alternative, so hat diese die Entscheidungswahl gewonnen. Andernfalls werden alle Alternativen außerhalb des Smith Sets entfernt, danach die Alternative, welche jetzt am seltensten als erste Präferenz angegeben ist, und die Berechnung beginnt von vorn.

Der ermittelte Gewinner wird aus der Liste der Alternativen entfernt, und die Berechnung beginnt von vorn, um die nächstbeste Alternative zu ermitteln.

Das Register veröffentlicht die ersten neun Platzierungen der Entscheidungswahl.

Personenwahlen

Eine Personenwahl ist eine Entscheidungswahl, bei welcher das Register einreichbare Alternativen auf Vollbürgeraccounts beschränkt.

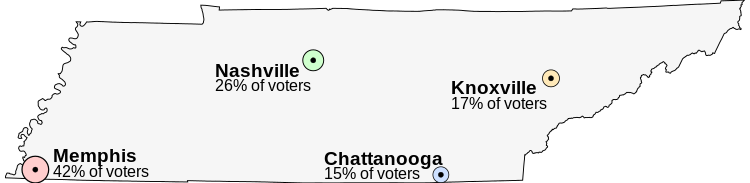

Um uns gut vorstellen zu können, wie Entscheidungswahlen nach dem beschriebenen Verfahren[52] funktionieren, sehen wir uns den Ablauf anhand eines abgewandelten Beispiels aus Wikipedia an: Der Abstimmung über die Hauptstadt des US-Bundesstaates Tennessee.

Über diese Abstimmung soll entschieden werden, welche von vier möglichen Städten zur neuen Hauptstadt des US-Bundesstaates wird. In unserer Abwandlung des Beispiels ist hierbei jede Stadt gleichzeitig eine Gemeinschaft, und wir nehmen an, dass alle Gemeinschaften die Hauptstadt gerne so nah wie möglich bei sich haben wollen.

Die Alternativen, welche zur Wahl stehen, sind:

• Memphis, mit 42% Stimmgewicht, weit weg von den anderen Städten

• Nashville, mit 26% Stimmgewicht, mittig im Bundesstaat

• Knoxville, mit 17% Stimmgewicht

• Chattanooga, mit 15% Stimmgewicht

Dieses Beispiel wird in Wikipedia zur Erklärung verschiedenster Wahlsysteme verwendet, da hier bei einer klassischen Abstimmung (jeder kreuzt einfach seine bevorzugte Alternative an, die Alternative mit den meisten Stimmen gewinnt) Memphis gewinnen würde, obwohl diese Alternative für alle anderen Wähler die unbeliebteste ist.

Zunächst reicht jede Gemeinschaft ihre eigene Stadt als Alternative für die Entscheidungswahl ein.

Danach erfolgt die Stimmabgabe in Form einer Anordnung der Alternativen nach Präferenz. Die Gemeinschaften stimmen daher wie folgt ab (bevorzugen nähere Städte):

Memphis: 1. Memphis, 2. Nashville, 3. Chattanooga, 4. Knoxville

Nashville: 1. Nashville, 2. Chattanooga, 3. Knoxville, 4. Memphis

Chattanooga: 1. Chattanooga, 2. Knoxville, 3. Nashville, 4. Memphis

Knoxville: 1. Knoxville, 2. Chattanooga, 3. Nashville, 4. Memphis

Daraus erzeugen wir eine Tabelle paarweiser Abstimmungen („Wenn alle Gemeinschaften zwischen nur diesen zwei Optionen wählen könnten, welche der beiden würde gewinnen?“):

|

|

Memphis |

Nashville |

Chattanooga |

Knoxville |

|

Memphis |

x |

N(58:42) |

C(58:42) |

K(58:42) |

|

Nashville |

N(42:58) |

x |

N(32:68) |

N(32:68) |

|

Chattanooga |

C(42:58) |

N(68:32) |

x |

C(17:83) |

|

Knoxville |

K(42:58) |

N(68:32) |

C(83:17) |

x |

Zellenformat: <Anfangsbuchstabe der bevorzugten Hauptstadt>(<Prozentsatz erste Option (Spalte)>:<Prozentsatz zweite Option (Zeile)>)

Wenn man jetzt die Spalten durchsieht, erkennt man, dass Nashville alle paarweisen Abstimmungen gewinnt: Es ist beliebter als Memphis (58:42), beliebter als Chattanooga (68:32) und beliebter als Knoxville (68:32). Das Smith Set besteht daher lediglich aus der Alternative „Nashville“, weil diese Alternative alle paarweisen Abstimmungen gewinnt. Somit müssen wir keine Alternativen entfernen und die Berechnung nicht erneut durchführen. Nashville hat die Entscheidungswahl direkt gewonnen.

Nun gibt unser Algorithmus ja auch die folgenden bis zu acht Platzierungen mit aus. Entfernen wir also die Alternative Nashville und wiederholen die Berechnung.

|

|

Memphis |

Chattanooga |

Knoxville |

|

Memphis |

x |

C(58:42) |

K(58:42) |

|

Chattanooga |

C(42:58) |

x |

C(17:83) |

|

Knoxville |

K(42:58) |

C(83:17) |

x |

Auch wenn die Alternative Nashville nicht mehr zur Auswahl steht, stimmt die Gemeinschaft Nashville trotzdem weiterhin mit ab! An den Stimmverhältnissen ändert sich daher nichts, die Tabelle hat lediglich eine Zeile und eine Spalte verloren.

Sehen wir diese reduzierte Tabelle durch, sehen wir, dass Chattanooga jetzt alle paarweisen Abstimmungen gewinnt. Somit ist es der nächste Gewinner und landet auf dem zweiten Platz der Ergebnisliste.

Jetzt gibt es nur noch zwei mögliche Kandidaten, und wir sehen uns einfach die paarweise Abstimmung zwischen Memphis und Knoxville an. Diese gewinnt Knoxville (58:42).

Die Ergebnisliste ist somit:

1. Nashville

2. Chattanooga

3. Knoxville

4. Memphis

Jetzt mag es unfair erscheinen, dass Memphis trotz seiner 42% Stimmgewicht gar nichts erreicht hat und auf dem letzten Platz liegt. Aber im Beispiel wurde ja nur eine Hauptstadt gesucht. Die ist dank Memphis die westlichste der anderen drei Städte geworden. Memphis hatte also durchaus entscheidenden Einfluss auf den Wahlausgang. Aus Sicht der Auswahl von Alternativen ist es wünschenswert, wenn eine extreme Position (hier Memphis) keinen Erfolg hat und stattdessen eine Konsensposition in der Mitte gewinnt.

In der Verfassung wird der Mechanismus der Entscheidungswahl lediglich für die Bestimmung neuer Verfassungsrichter verwendet. Das ist wichtig genug, aber für mindestens genauso wichtig halte ich, dass mit der Entscheidungswahl oder Personenwahl ein fairer Algorithmus im Register vorbereitet ist, um eine von mehreren Alternativen auszuwählen. Sei dies ein Kandidat für ein Amt oder eine Entscheidung des Staates zwischen mehreren konkurrierenden Alternativen. Die Tatsache, dass der Algorithmus im Register vorbereitet ist, macht es Gesetzen und Verordnungen leicht, darauf Bezug zu nehmen und ihn einzusetzen, um nötige Entscheidungen zu treffen.

Am Ende hat jedes mögliche Wahlverfahren Schwächen, deshalb gibt es unzählige Vorschläge dafür. Weit besser als das klassische, mit nur einer abgegeben Stimme, sind viele davon. Das Entscheidende ist, eines dieser Verfahren festzulegen, damit es mangels Einigkeit nicht beim viel schlechteren althergebrachten Wahlverfahren bleibt. Das hier beschriebene Verfahren hat den Vorteil, sehr robust gegen taktische Wahlentscheidungen zu sein – es ist so gut wie immer das beste Vorgehen, die eigene Präferenzliste exakt so aufzuschreiben, wie sie tatsächlich aussieht.[52]

Außerdem ist die Wahlmethode immer noch simpel genug, dass sie mit wenigen Sätzen in der Verfassung niedergeschrieben werden konnte.

Artikel 4.8 - Signaturwiderruf

Jeder Account kann eigene Signaturen widerrufen: Alle, alle eines bestimmten Zeitraums, oder einzelne Signaturen anhand des Fingerabdrucks der signierten Daten.

Ein Signaturwiderruf kann zurückgezogen werden, solange er noch nicht gültig ist. Ein Signaturwiderruf wird gültig, falls er drei Monate lang nicht zurückgezogen wird.

Bei Daten, für welche ein Signaturwiderruf gestartet wurde, wird dies angezeigt.

Sobald ein Widerruf erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Register die betroffenen Daten als nicht mehr signiert an.

Hatte ein Account zum Signaturzeitpunkt das „amtlich“ Merkmal, so bleibt dieses für die signierten Daten auch nach Widerruf der Signatur erhalten.

Artikel 4.9 - Amtlich-Widerruf

Jeder als „amtlich“ markierte Account kann den Widerruf von „amtlich“ Markierungen starten, stoppen oder fortsetzen. Dies kann für alle Markierungen oder Widerrufe eines ausstellenden Accounts geschehen, wahlweise mit Einschränkung auf einen bestimmten Zeitraum, für einzelne Widerrufe, oder für einzelne Markierungen anhand des Fingerabdrucks der Daten.

Ist ein solcher Widerruf in Summe drei Monate lang nicht gestoppt, so wird er gültig. Wird er innerhalb von zwölf Monaten nicht gültig, so wird er gelöscht. Nach erfolgreichem Widerruf der „amtlich“ Markierung ist die ursprüngliche Signatur weiter vorhanden, aber die Daten gelten nicht mehr als amtlich ausgewiesen.

Der Begriff „Amtlich-Widerruf“ bezeichnet nicht gestoppte, noch nicht gültige Widerrufe des „amtlich“ Merkmals.

Existiert für amtlich ausgewiesene Daten ein Amtlich-Widerruf, so wird dies stets angezeigt. Gibt es für eine Staatsbürgernummer einen Amtlich-Widerruf, und existiert ein neuerer Account mit der gleichen Staatsbürgernummer ohne Amtlich-Widerruf, so werden für diese Staatsbürgernummer beide Accounts zurückgegeben.

Der Rückzug eigener Signaturen ist einfach. Er geschieht, um Fehler zu korrigieren oder weil man seine Meinung zu etwas geändert hat. Hat man dauerhaft die Kontrolle über einen Account verloren, so wird diesem von den anderen Accounts das Vertrauen entzogen und seine Signaturen werden wertlos.

Gemeinschaften können diesen Mechanismus nutzen, um Mitgliedschaften zu entziehen. Sie tun dies, indem sie von ihrem Account signierte Daten anhand des Fingerabdrucks dieser Daten85 widerrufen. Aus Sicht des Registers zählen Mitglieder noch zur bisherigen Gemeinschaft, für deren Mitgliedschaft ein Widerruf gestartet wurde, aber noch nicht gültig ist, solange der Bürger die Mitgliedschaft in seinen Accountdaten noch anzeigt. Aber andere Mitglieder der Gemeinschaft werden bei einem gestarteten Widerruf (was ja angezeigt wird) sicherlich davon ausgehen, dass die Gemeinschaft diese Person tatsächlich bereits ausgeschlossen hat.

Schwieriger zu lösen sind Widerrufe für staatliche Accounts und ihre „amtlich“ Markierung, denn das ist das Gültigkeitssiegel des Zentralstaates, auf welchem das gesamte Staatssystem basiert, inklusive des Stimmgewichts der Gemeinschaften.

Es ist daher sehr wichtig, dass wir hier gegen Fehler in beide Richtungen absichern: In der einen Richtung muss ein Account eigene „amtlich“ Markierungen widerrufen können. Um Staatsbürgerschaften zu beenden, erfolgte Fehler zu korrigieren oder die Auswirkungen eines Hacks des Accounts. Verliert der Zentralstaat dauerhaft die Kontrolle über einen solchen Account, dann muss der Schaden durch andere amtliche Accounts reparierbar sein.

In der anderen Richtung muss aber auch "Reparaturen" durch gehackte Accounts Einhalt geboten werden können. Denn diese Gefahr wird sich aus den Widerrufsmöglichkeiten notwendigerweise ergeben.

Die einzig sichere Lösung dafür ist, Anweisungen Zeit sammeln zu lassen. Denn die Gemeinschaften werden zügig darauf reagieren, dass ein Account nicht mehr vom Zentralstaat kontrolliert wird, ihm ihr Vertrauen und somit die „amtlich“ Markierung entziehen.

Deswegen müssen Staatsbürgerangabe und der Nachweis der Schulbildung drei Monate an Zeit ohne laufenden Widerruf sammeln, bevor ein Vollbürgeraccount zum Stimmgewicht seiner Gemeinschaft beiträgt. Und deswegen müssen Amtlich-Widerrufe drei Monate Zeit sammeln, bevor Daten in den Augen des Registers nicht mehr amtlich ausgewiesen sind.

Denn beide Arten der Manipulation - unzählige neue stimmgebende Vollbürgeraccounts, als auch das Ungültigmachen fast aller Vollbürgeraccounts - könnten bei Erfolg das gesamte Staatssystem aushebeln.

Daher diese mit drei Monaten sehr lange Frist, damit Fehler bemerkt, behoben, und ihre Ursachen abgestellt werden können, bevor es zu drastischen Auswirkungen kommt.

Egal, wie lang wir diese Frist wählen: Es braucht so oder so eine weitere Datenquelle, um während eines laufenden Widerrufs zu klären, welcher Datensatz denn nun gültig ist. Das Register kann die drei Monate warten, so wichtig sind einzelne Gemeinschaftsmitglieder für deren Stimmenanteil nicht. Aber das wirkliche Leben, wenn zum Beispiel die Polizei den digitalen Personalausweis zu sehen verlangt, kann es nicht.

Daher zeigt das Register in Fällen eines laufenden Widerrufs dies stets an, und bei Bürgeraccounts beide Datensätze.86 Somit ist klar, dass anhand anderer Informationen entschieden werden muss, ob der Widerruf korrekt ist oder nicht, und wie lange die alten Informationen trotz laufenden Widerrufs noch gelten (die Grundannahme wird stets sein, dass der Widerruf zurecht erfolgt ist).

5. Gemeinschaften

Artikel 5.1 - Gemeinschaftszugehörigkeit

Für die Gemeinschaftszugehörigkeit ist der Eintrag im Bürgeraccount maßgeblich.

Jeder Bürger dieses Staates gehört neben dem Zentralstaat auch exakt einer Gemeinschaft an. Um dies zu garantieren, existiert eine Nullgemeinschaft, welcher Bürger angehören, die keiner anderen Gemeinschaft angehören. Die Nullgemeinschaft tätigt keinerlei Aktionen. Juristische Personen gehören keiner Gemeinschaft an.

Kinder (siehe Artikel 8.2) gehören stets der Gemeinschaft ihres primären Vormunds an, solange sie keinen Bürgeraccount besitzen, in dem etwas Gegenteiliges steht. Für eine abweichende Gemeinschaftszugehörigkeit muss diese sowohl von der Gemeinschaft signiert sein, als auch von einem Vormund, welcher seine Vormundschaft im Register hinterlegt hat.

Da junge Kinder noch keinen eigenen Bürgeraccount im Register haben, weiß dieses nicht, welcher Gemeinschaft sie angehören. Das ist aber unproblematisch, da Kinder nicht zum Stimmgewicht ihrer Gemeinschaft zählen (siehe Artikel 4.4). Der Zentralstaat weiß anhand anderer Unterlagen, wer für wen die Vormundschaft hat und welcher Gemeinschaft die Kinder folglich angehören.

Die Vormundschaft nur mithilfe von signierten Einträgen der Bürger zu klären, würde bedeuten, dass man sie abgeben kann, indem man den Eintrag nicht mehr veröffentlicht. Da eine Vormundschaft aber nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht ist, ist das keine Option.

Artikel 5.2 - Verfassung

Gemeinschaften sind berechtigt, mithilfe von Einzelabstimmungen vom Typ „Verfassung“ mit Standardwichtung die Verfassung zu verändern. Der Text des Einzelvorschlags ist die vorgeschlagene neue Version der Verfassung. Die Wahlfrist beträgt 28 Tage, die Mindestzustimmung 70%.

Auch die erste Version der Verfassung muss nach diesem Artikel bestätigt werden, damit der neueste geltende Einzelvorschlag des Typs „Verfassung“ stets den aktuellen Verfassungstext enthält.

Artikel 5.3 - Zentralgesetzgebung

Die Gemeinschaften bestimmen mithilfe von Abstimmungen über Vorschläge des Typs „Zentralgesetzgebung“ mit Standardwichtung die Zentralgesetze. Die Wahlfrist beträgt 14 Tage, die Mindestzustimmung 60%, bei ausschließlich Widerrufen genügen 45%.

Widersprechen zwei Gesetze einander, so hat das ältere Gesetz Vorrang. Nach Ersetzung eines Gesetzes entscheidet die Judikative, welche Teile des Gesetzes im Sinne dieser Vorrangregel als neu gelten.

Neue Gesetze oder Verordnungen, welche nennenswerte Kosten verursachen, müssen die Finanzierung dieser Kosten entweder in dem Vorschlag selbst klären oder einen geltenden Vorschlag voraussetzen, welcher die nötigen Finanzmittel bereit stellt.

Zentralgesetze, auf welche in der Verfassung verwiesen wird, können ersetzt, aber nicht widerrufen werden.

Die Zentralgesetzgebung ist eine gesetzgebende Körperschaft.

Ein geringer Prozentsatz des gesamten Stimmgewichts der Gemeinschaften ist ausreichend, um eine Abstimmung über ein Zentralgesetz herbeizuführen (eine oder mehrere Gemeinschaften, die zusammen 12% der stimmgebenden Bevölkerung repräsentieren, reichen einen Vorschlag vom Typ „Zentralgesetzgebung“ an das Register ein).

Innerhalb von 14 Tagen müssen mindestens 60% der Bürger über ihre Gemeinschaften für das Gesetz stimmen, damit es angenommen wird (eine Enthaltung zählt als Ablehnung). Wenn sie es wollen, können Gemeinschaften nur mit einem Teil ihres Stimmgewichts zustimmen, beispielsweise weil sie intern wiederum eine Abstimmung durchgeführt haben.

Es kann auch für die Aufhebung eines bestehenden Zentralgesetzes gestimmt werden. Hierfür sind 45% Stimmgewicht ausreichend. Dies führt dazu, dass nur Gesetze beschlossen werden und erhalten bleiben, hinter denen eine deutliche Mehrheit der Gesamtbevölkerung steht.

Ein Gesetz kann eine Abhängigkeit von anderen Gesetzen deklarieren. In diesem Fall wird das Gesetz automatisch aufgehoben, wenn ein Gesetz aufgehoben wird, von dem es abhängt. Das bedeutet insbesondere, dass es aufgehoben wird, falls seine Finanzierung nicht mehr gegeben ist.

Ein Gesetz darf andere Gesetze ausdrücklich aufheben, verabschieden oder ersetzen. Dies sind einmalige Effekte, sie werden durch Aufhebung des Gesetzes nicht umgekehrt. Ein Gesetz welches ausschließlich aus solchen einmaligen Effekten besteht, wird nicht zu einem bleibenden Gesetz und kann nicht aufgehoben werden, da dies nichts bewirken würde.

Gemeinschaften können eine Abstimmung einbringen, welche mehrere Gesetze auf einmal beschließt oder mehrere Gesetze auf einmal aufhebt. In diesem Fall findet die Abstimmung über diese Kombination von Aktionen statt. Entweder werden alle Aktionen zusammen beschlossen oder keine davon.

Wer mag, kann sich hier gerne nochmals Artikel 4.6 der Verfassung durchlesen und nachvollziehen, wie sich aus der Kombination mit Artikel 5.3 die gerade beschriebenen Eigenschaften ergeben.

Da, wo die angegebenen Bestimmungen nicht algorithmisch überprüft werden (zum Beispiel die Maßgabe, dass jedes Gesetz seine Finanzierung klären muss und auf das Gesetz verweist, welches sie bereitstellt), wird das Verfassungsgericht die Einhaltung sicherstellen und das Gesetz andernfalls für ungültig erklären.

Das Ziel dieser Regeln ist es, die Zentralgesetze stets eindeutig und so überschaubar wie möglich zu halten (siehe auch Artikel 6.7). Dass wir vieles an die Gemeinschaften auslagern, ist dafür natürlich extrem hilfreich.

Den aktuellen Zustand vieler Staaten, dass es als Bürger praktisch unmöglich ist, die Gesetze des eigenen Staates vollständig zu kennen, halte ich für miserabel.

Artikel 5.4 - Gesetzgebende Körperschaften

Gesetzgebende Körperschaften können durch andere gesetzgebende Körperschaften in geltenden Vorschlägen definiert, benannt und mit Rechten ausgestattet werden. Sie können dabei nicht mehr Rechte erhalten, als die sie erschaffende Körperschaft hatte.

Anhand der für die gesetzgebende Körperschaft festgelegten Wichtung und Abstimmungsparameter können Gemeinschaften in ihnen über das Register Abstimmungen durchführen und so geltende Vorschläge veröffentlichen. Jede gesetzgebende Körperschaft hat dabei ihren eigenen Vorschlagstyp.

Widersprechen zwei Gesetze einander, so hat das Gesetz der übergeordneten gesetzgebenden Körperschaft Vorrang. Andernfalls ist das Alter der Gesetze ausschlaggebend.

Artikel 5.5 - Regeln

Gemeinschaften dürfen sich selbst und ihren Mitgliedern beliebige Regeln geben, sofern diese der Verfassung und den Gesetzen und Verordnungen des Zentralstaates nicht widersprechen. Auf Gemeinschaftsland dürfen Gemeinschaften ihre Regeln mit Zwang gegenüber Gemeinschaftsmitgliedern durchsetzen. Gemeinschaftsland ist Land, welches nicht zu einer Stadt gehört (siehe Artikel 8.5) und von der Gemeinschaft selbst oder einem Gemeinschaftsmitglied gepachtet ist.

Gemeinschaften dürfen Mitglieder anderer Gemeinschaften und juristische Personen mit Zwang von Gemeinschaftsland verbannen. Die Staatsgewalt und staatlicher öffentlicher Personenverkehr dürfen nicht verbannt oder behindert werden. Ein Zentralgesetz regelt den Umgang des Zentralstaates mit solchen Verbannungen. Abgesehen von solchen Verbannungen hat der Zentralstaat kein Recht, Gemeinschaftsregeln durchzusetzen.

Artikel 5.6 - Bürgschaft

Gemeinschaften dürfen bei oder nach einer Verhaftung ihrer Mitglieder einschreiten, deren Schuld sie nicht als erwiesen ansehen, und die Verhaftung in eine Kaution umwandeln. Dann bürgt die Gemeinschaft für das gute Verhalten der Person und dass diese am Gerichtsverfahren teilnimmt. Die Höhe der Kaution legt die Judikative fest.

Artikel 5.7 - Verlassen

Gemeinschaften müssen ihren Mitgliedern jederzeit ermöglichen, die Gemeinschaft zu verlassen. Für die Nichtanwendung der Gemeinschaftsregeln ist eine Willensbekundung zum Verlassen der Gemeinschaft ausreichend. Gemeinschaften sind verpflichtet, Mitgliedern, deren Freiheit sie eingeschränkt haben, eine solche Willensbekundung nachprüfbar jederzeit zu ermöglichen.

Artikel 5.8 - Sanktionierung

Eine Sanktionierung oder das Verbot einer Gemeinschaft ist nur möglich, falls das Verfassungsgericht für diese Gemeinschaft ihre Verfassungsfeindlichkeit feststellt. Die Details regelt ein Zentralgesetz.

Artikel 5.9 - Außenpolitik

Gemeinschaften dürfen keine Außenpolitik betreiben. (siehe Artikel 8.3)

Da alles erlaubt ist, was nicht verboten wurde, schränkt Artikel 5.5 lediglich ein, welche Rechte Gemeinschaften durch Gesetze nicht genommen werden dürfen. Auch andere Pächter werden auf gepachtetem Land Hausregeln durchsetzen können, aber dieses Recht ist nicht durch die Verfassung geschützt.

Die Möglichkeit, Verhaftungen in Bürgschaften umzuwandeln, gibt Gemeinschaften die Möglichkeit, sich gegen willkürliche Verhaftungen ihrer Mitglieder zu wehren.

Die hinterlegten Kautionen verhindern dabei, dass Gemeinschaften dies ausnutzen, um ihre Mitglieder gegen Zentralgesetze immun zu machen.

Welche Strafen Gemeinschaftsmitglieder aufgrund von Gemeinschaftsregeln erhalten, kann jede Gemeinschaft frei festlegen. Es gibt nur die Einschränkung, dass Gemeinschaftsmitgliedern das Verlassen des Gemeinschaft stets ermöglicht werden muss.

Da Kinder ohne die Einwilligung ihres Vormunds eine Gemeinschaft nicht verlassen können (bis sie alle verpflichtende Allgemeinbildung erworben haben und dadurch keine Kinder mehr sind) haben sie stattdessen stets das Recht, die Schule zu besuchen (dies ist nicht auf die Unterrichtszeit beschränkt) (siehe Artikel 8.1).

6. Judikative

Artikel 6.1 - Definition

Das Verfassungsgericht besteht aus bis zu neun Verfassungsrichtern. Diese sind für die Organisation der Judikative verantwortlich.

Artikel 6.2 - Budget

Die Judikative erhält ihr Budget über ein Zentralgesetz. Das Gehalt der Verfassungsrichter wird in diesem Budget separat festgelegt. Abgesehen von ihrem eigenen Gehalt können die Verfassungsrichter frei darüber bestimmen, wie sie dieses Budget einsetzen.

Artikel 6.3 - Regeln

Das Verfassungsgericht kann durch Abstimmungen des Typs „Verfassungsgericht“ Regeln für die Judikative aufstellen, mit 66% Mindestzustimmung und einer Wahlfrist von 24 Stunden. Das Verfassungsgericht ist frei in der Gestaltung dieser Regeln, solange diese der Verfassung nicht widersprechen.

Vom Verfassungsgericht aufgestellte Regeln dürfen die Unbefangenheit der Verfassungsrichter nicht beeinträchtigen.

Artikel 6.4 - Gerichtsprozesse

Die Judikative ist dafür zuständig, darüber zu urteilen, ob Verdächtige gesetzwidrig gehandelt haben oder nicht. Die Exekutive ist dafür verantwortlich, dass die Prozessbeteiligten bei Gerichtsprozessen anwesend sind, sowie für die Vollstreckung des verkündeten Strafmaßes im Falle einer Verurteilung. Die Details und Umsetzung regelt ein Zentralgesetz.

Artikel 6.5 - Wahl der Verfassungsrichter

Die Gemeinschaften können eine Personenwahl für Verfassungsrichter mit Standardwichtung durchführen, falls dem Verfassungsgericht weniger als neun Richter angehören und aktuell keine solche Personenwahl läuft. Die Vorschlagfrist für Kandidaten beträgt 7 Tage, 14 Tage danach wird die Abstimmung durchgeführt, die Wahlfrist beträgt 24 Stunden. Die Ergebnisliste der Personenwahl wird auf die Anzahl an Kandidaten reduziert, die dem Verfassungsgericht zu Beginn der Personenwahl zu neun Richtern fehlte. Die gewählten Kandidaten werden zu Verfassungsrichtern berufen.

Artikel 6.6 - Ausscheiden von Verfassungsrichtern

Die Amtszeit eines Verfassungsrichters beträgt 12 Jahre. Eine Wiederwahl ist nicht zulässig. Nach Ende ihrer Amtszeit dürfen Verfassungsrichter nicht mehr in der Judikative arbeiten oder von dieser Vorteile erhalten. Verfassungsrichter können von ihrem Amt zurücktreten oder von den Gemeinschaften durch eine Einzelabstimmung mit Standardwichtung, 66% Mindestzustimmung und 7 Tagen Wahlfrist abberufen werden.

Artikel 6.7 - Zentralgesetzkanon

Der Zentralgesetzkanon ist eine Übersicht aller Zentralgesetze, mit Angaben dazu, welche Teile der Gesetze der Verfassung widersprechen oder durch andere Gesetze überlagert werden und daher nicht greifen.

Er wird regelmäßig durch die Verfassungsrichter als Einzelabstimmung vom Typ „Zentralgesetzkanon“ veröffentlicht. Die Mindestzustimmung beträgt 66%, die Wahlfrist 24 Stunden.

Im Zentralgesetzkanon können Gesetzesübersichten weiterer gesetzgebender Körperschaften als der Zentralgesetzgebung enthalten sein, falls die Regeln der Judikative dies vorsehen.

Gesetzesübersichten anderer gesetzgebender Körperschaften können von Organen der Judikative außerhalb des Registers veröffentlicht werden. Der Zentralgesetzkanon und andere von der Judikative veröffentlichte Gesetzesübersichten sind in Kombination mit den von der Legislative veröffentlichten Gesetzestexten die Grundlage der Rechtsprechung.

Artikel 6.8 - Verfassungsurteile

Das Verfassungsgericht veröffentlicht seine Urteile im Register, signiert von den zustimmenden Verfassungsrichtern.

Artikel 6.9 - Rechteüberschreitung

Das Verfassungsgericht kann auf Eigeninitiative oder im Rahmen eines Urteils feststellen, dass die Exekutive oder Legislative die ihr zugebilligten Rechte überschritten hat. Diese Feststellung gibt Gemeinschaften das Recht, sich der Exekutive zu widersetzen, sofern dies der Abwehr der durch das Verfassungsgericht festgestellten Rechteüberschreitung dient.

Die Legislative gibt der Judikative ihr Budget. Das Verfassungsgericht kann Klagen nach eigenem Gutdünken entgegennehmen, Entscheidungen im Register veröffentlichen und sein Budget nutzen, um eine Gerichtshierarchie zu etablieren, um ausreichend Kapazitäten für Entscheidungen zu schaffen.

Der Einfluss der Gemeinschaften auf die Judikative ist neben der Ernennung der obersten Richter die Tatsache, dass sie die Judikative finanzieren und ihr Rechte durch Gesetze einräumen können. Die Macht der Judikative ist ihre moralische Autorität, das Recht der Urteilsveröffentlichung, und die Veröffentlichung des Zentralgesetzeskanons und anderer Gesetzesübersichten.

Ich hoffe, man sieht an der Definition der Rechte der Legislative und Judikative gut, wie sich diese beiden Bereiche des Zentralstaates gegenseitig überwachen. Das extremste Mittel, welches der Legislative zur Verfügung steht, ist mit 2/3 Mehrheit Verfassungsrichter abzuberufen, mit deren Rechtsprechung sie nicht einverstanden ist. Die schärfsten Waffen der Judikative sind, im Gesetzeskanon Gesetze für ungültig zu erklären, da diese der Verfassung oder anderen Gesetzen widersprechen, sowie Gemeinschaften als verfassungsfeindlich zu verbieten.

Das Verbieten von Gemeinschaften hat dabei keinerlei Auswirkungen auf das Register. Aber dadurch, dass Bürger ihre Gemeinschaft öffentlich in ihrem Account hinterlegen müssen, damit diese Stimmgewicht erhält, ist das Register für eine verbotene Gemeinschaft keine Hilfe.

7. Exekutive

Artikel 7.1 - Definition

Die Exekutive besteht aus von den gesetzgebenden Körperschaften erschaffenen Räten, sowie allen zur Umsetzung der Gesetze und Verordnungen geschaffenen Institutionen. Die Exekutive verfügt über exakt die Rechte und das Budget, welche ihr durch gesetzgebende Körperschaften zugebilligt wurden. Kein Teil der Exekutive kann dabei mehr Rechte erhalten, als die ihn erschaffende Körperschaft hatte.

Artikel 7.2 - Räte

Räte bestehen aus Ratsmitgliedern - Vollbürgern, die in diesem Rat eine dem Register bekannte Wichtung besitzen. Sie können Abstimmungen durchführen und so Verordnungen veröffentlichen. Jeder Rat hat dabei seinen eigenen Vorschlagstyp. Räte können in ihren Vorschlägen keine gesetzgebenden Körperschaften erschaffen.

Räte können in geltenden Gesetzen definiert werden. Dort wird ihr Name festgelegt, welche Wichtung der Gemeinschaften genutzt wird, die minimale Wichtung jedes Ratsmitglieds, die maximale Wichtung je Ratsmitglied je Gemeinschaft, sowie mit welchen Parametern der Rat Abstimmungen durchführt.

Gemeinschaftsaccounts geben an, in welchem Rat welche Vollbürger die Wichtung der Gemeinschaft erhalten sollen (siehe Artikel 4.3).

Jedes Ratsmitglied hat Wichtung gleich der Summe der zugewiesenen Wichtung aller Gemeinschaftsaccounts, welche ihn als einen ihrer Vertreter angeben. Es ist limitiert, wie viel Wichtung jedes Ratsmitglied von jeder Gemeinschaft maximal erhalten kann.

Die Wichtung verteilt sich gleichmäßig auf alle von einer Gemeinschaft benannte Vollbürger, unter Beachtung der minimalen Wichtung jedes Ratsmitglieds (falls nötig limitiert der Algorithmus die Anzahl der Wichtungsempfänger).

8. Aufgaben des Zentralstaates

Artikel 8.1 - Bildungswesen

Der Zentralstaat ist für das Bildungswesen verantwortlich. Alle Kindergärten und Schulen sind staatlich und dürfen sich nicht auf Gemeinschaftsland befinden.

Der Besuch von Kindergarten und Schule ist für Kinder obligatorisch, bis sie alle verpflichtende Allgemeinbildung erworben haben. Die Schulpflicht kann später enden, solange den Schülern daraus kein deutlicher Nachteil entsteht. Sie endet spätestens mit dem vollendeten 18. Lebensjahr.

Schulpflichtige dürfen sich jederzeit auf dem Gelände ihrer Schule aufhalten, von niemandem mit Zwang von diesem Gelände entfernt werden, und werden vom Staat auf diesem Gelände mit allem Nötigen versorgt.

Kinder legen ihren Account im Register in der Schule an, sobald sie wissen, wie sie damit umgehen und wie sie den Zugang sicher halten.

Die Details und Umsetzung regelt ein Zentralgesetz.

Artikel 8.2 - Kinder

Kinder sind diejenigen Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und noch nicht sämtliche verpflichtende Allgemeinbildung erworben haben.

Kinder stehen unter dem besonderen Schutz des Zentralstaates. Jedes Kind muss mindestens einen gesetzlichen Vormund haben. Bei Geburt des Kindes sind dies die Mutter und weitere von ihr festgelegte Personen. Ein Vormund wird dabei als der primäre Vormund festgelegt, von welchem die Gemeinschaftszugehörigkeit des Kindes abhängt (Artikel 5.1). Hat die Mutter das Kind nicht selbst ausgetragen, so regelt ein Zentralgesetz die Vormundschaft.

Eine Änderung der Vormundschaft ist nur mit Zustimmung sämtlicher bisheriger und neuer Vormunde möglich, oder durch richterlichen Beschluss.

Artikel 8.3 - Außenpolitik

Der Zentralstaat ist für die Außenpolitik zuständig (siehe Artikel 5.9). Das Militär wird vom Zentralstaat unterhalten. Umsetzung und Details werden von einem Zentralgesetz geregelt.

Artikel 8.4 - Zentralpolizei

Der Zentralstaat unterhält eine Zentralpolizei. Diese ist für die Durchsetzung der Zentralgesetze verantwortlich. Umsetzung und Details werden von einem Zentralgesetz geregelt.

Artikel 8.5 - Grundbesitz

Das Staatsterritorium befindet sich in staatlichem Besitz. Grundstücke werden vom Staat lediglich verpachtet. Bei Verpachtung muss bekannt sein, ob ein Grundstück zu einer Stadt gehört oder nicht. Ein Zentralgesetz regelt die Verpachtung.

Die Artikel 8.x der Verfassung definieren die Aufgaben, welche der Zentralstaat erfüllen muss. Daher verweist jeder Artikel auf ein Zentralgesetz, welches die Umsetzung dieser Aufgabe regelt (siehe Artikel 3.2).

Es gibt eine Zentralpolizei. Diese hat auch auf Gemeinschaftsland stets Zutritt. Lediglich für Wohnungen benötigt sie Durchsuchungsbefehle (Artikel 2.2). Sie verfolgt nur Straftaten, welche gegen Gesetze des Zentralstaates verstoßen. Ob jemand gegen Regeln seiner Gemeinschaft verstößt, interessiert die Zentralpolizei nicht.

Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Zukunftsvision der Bodenverpachtung aus Kapitel 9.5 komplett übernommen wird, inklusive der fünf Bodentypen (S,A,D,I,N), so braucht die Verfassung nur den Bodentyp S (Stadt): Nur dort gibt die Verfassung Gemeinschaften nicht das Recht, auf von ihnen gepachtetem Land ihre Regeln mit eigener Polizei durchzusetzen (Artikel 5.5).

Damit sind wir am Ende der Verfassung angekommen. Jede Verfassung ist das Betriebssystem ihres Staates - daher habe ich mir so viel Zeit in diesem Kapitel für sie genommen und so viel Mühe darauf verwendet, sie möglichst gut auszuformulieren. Und aus genau diesem Grund sollte sie von vielen anderen auf Schwachstellen abgeklopft und mit genauerer Wortwahl weiter verbessert werden, bevor und falls sie tatsächlich zum Einsatz kommt.