Grundrisse

Schulgebäude im Containerhaus

Es besteht die Möglichkeit, das im 7. Kapitel vorgestellte Schulgebäude als die untersten vier Stockwerke eines Containerhauses (Kapitel 9.2) zu integrieren. Dies ist vor allem nützlich, falls das Stadtkonzept aus Kapitel 9.3 realisiert werden soll (womit jede Schule automatisch von ausreichend Grünfläche umgeben ist).

Wie bewerkstelligen wir diese Verbindung, wo sich doch die Treppenhäuser und Lifte an verschiedenen Stellen in den Grundrissen befinden?

Zunächst sollten wir uns vergegenwärtigen, für wie viele Personen jeder Gebäudeteil eigentlich ausgelegt ist und wie viel Kapazität an Liften und Treppenhäusern wir daher benötigen. 20 Wohnstockwerke bedeuten 600 Wohncontainer, also etwa 600 Bewohner. In den vier Stockwerken der Schule befinden sich zur Schulzeit dagegen 1 000 Schüler und 100 Lehrkräfte, deutlich mehr als in allen Wohnstockwerken zusammen! Noch dazu werden die Treppenhäuser zu Beginn und am Ende der Schulstunden/Pausen massiv ausgelastet sein, wenn sich viele Schüler gleichzeitig zu ihren Klassenzimmern begeben. Ich denke, die meisten von uns werden sich aus ihrer Schulzeit gut daran erinnern können, was für ein Gedränge auf den Gängen und im Treppenhaus zu diesen Zeiten herrscht.

Aus diesem Grund sind die Treppenhäuser der beiden Grundrisse auch ganz anders dimensioniert:

Die Treppenhäuser des Wohngebäudes sind nur 1,25m breit. Breit genug, dass man es gut benutzen kann, aber bei Gegenverkehr muss man sich schon aus dem Weg gehen. Sie sind für Notfälle da, um die Stockwerke innerhalb der Nachbarschaft zu wechseln, oder die Nachbarschaft oberhalb oder unterhalb der eigenen zu besuchen. Um dagegen die eigene Wohnung im 10. oder 20. Stock vom Erdgeschoss aus zu erreichen, werden dann doch die meisten den Lift nehmen.

Die beiden Treppen des Schulhauses sind dagegen jeweils 2,6m breit, genug, dass da locker drei Schüler nebeneinander laufen können. Da hier vom Erdgeschoss aus nur die darüber liegenden drei Stockwerke erreicht werden müssen, wird der Großteil der Schüler und Lehrer die Treppen benutzen und nicht die Lifte. Die Lifte sind für den Transport schwerer Objekte da, und für Schüler und Lehrer mit Einschränkungen, zum Beispiel um einen Zugang für Rollstühle zu ermöglichen.

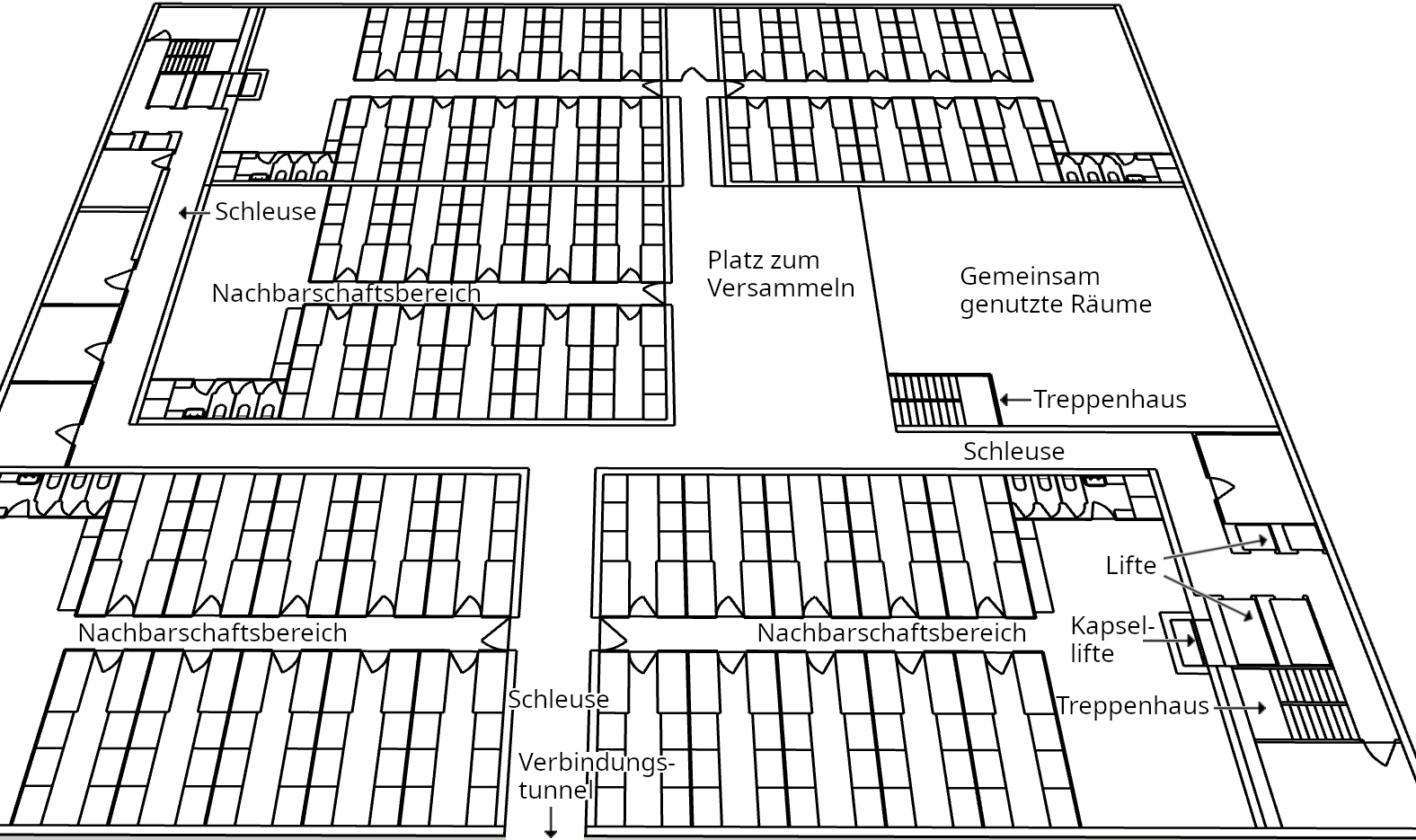

Es stellt sich also nicht die Frage, wie wir Treppenhäuser und Lifte dieser beiden Gebäudeteile vereinheitlichen. In den Schulstockwerken brauchen wir die Treppenhäuser des Schulhauses. In den Wohnstockwerken darüber reichen die kleineren Treppenhäuser dagegen völlig aus. Da die Treppenhäuser der Wohnstockwerke großteils für Stockwerkswechsel gedacht sind und nur im Notfall für den Zugang vom Erdgeschoss, wollen wir mit ihnen keine Klassenzimmer unbenutzbar machen, sie sollen also tatsächlich erst oberhalb der Schule starten. Das bedeutet, dass in der Mitte der Freifläche der untersten Nachbarschaft (siehe Grundriss in Kapitel 9.2) zwei Treppenaufgänge enden. Natürlich kleine, hier brauchen wir ja keine 2,6m breiten Treppenstufen mehr. Und in der Nachbarschaft führen Pfade von diesen Treppenaufgängen zu den beiden Treppenhäusern in den Gebäudeecken, die dann weiter in die höheren Stockwerke führen.

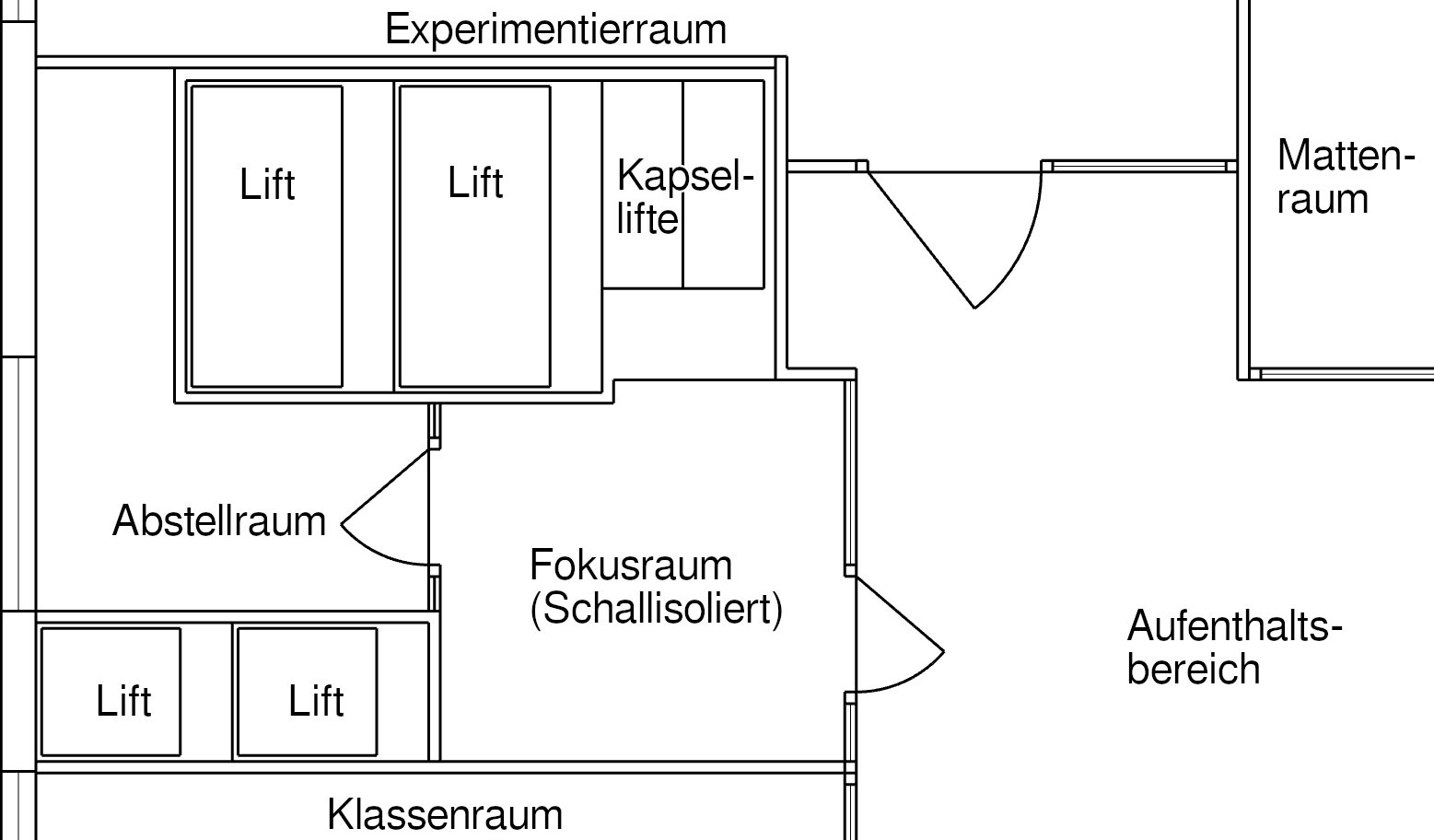

Die Lifte dagegen müssen dediziert sein. Niemand soll den Lift wechseln müssen, um zu seiner Wohnung zu gelangen. Dafür müssen die Lifte im Erdgeschoss beginnen und dann durch die Schulstockwerke verlaufen, wo sie keine Ausstiegsmöglichkeit bieten. In den fünf Stockwerkhälften der Schule gehen dadurch fünf Klassenzimmer verloren, nämlich jeweils das mittlere Klassenzimmer des gemischten Raumclusters (linker Raumcluster im Grundriss in Kapitel 7.3). Der verbleibende Platz des verlorenen Klassenzimmers kann für einen zweiten Fokusraum und einen Abstellraum genutzt werden. Zusätzlich wird der untere Klassenraum etwas größer. Wir können die Schule von fünf auf sechs Stockwerkhälften erweitern, um diese fünf verlorenen Klassenräume auszugleichen.

Schutzkeller

Das von mir in 9.2 vorgestellte Hochhaus hat 20 Wohnstockwerke. Bereits aus baustatischen Gründen wird sein Keller vermutlich mindestens drei Stockwerke tief in die Erde reichen müssen. Um die Zugänge zu den beiden Verkehrstunneln zu ermöglichen (Stadtentwurf Kapitel 9.3), brauchen wir ebenfalls drei unterirdische Stockwerke, da eine Ebene des unterirdischen Straßennetzwerks fast zwei Gebäudestockwerke hoch ist.

Das oberste Kellergeschoss wird für Fahrradkeller, Lagerräume und andere Infrastruktur des Hochhauses benutzt. Jedes der beiden tieferen Kellerstockwerke bietet einen Zugang zu einem Verbindungstunnel, und es dient als Rückzugsraum für die Bewohner von zehn Wohnstockwerken, falls dem Hochhaus eine Gefahr droht.126

Der Keller verfügt über Schleusen. Während so etwas für ein normales Haus viel zu teuer wäre, ist es in einem für 300 Personen ausgelegten Kellergeschoss problemlos realisierbar. Die Schleusen müssen durchquert werden, um von den Liften und Treppenhäusern, oder aus dem Verbindungstunnel, in den geschützten Bereich des Kellers zu gelangen. Sie können den geschützten Kellerbereich zum Beispiel durch leichten Überdruck vor gefährlichen Gasen oder giftigem Qualm schützen.

Das Treppenhaus rechts in der Mitte, innerhalb des geschützten Bereichs, verbindet (nur) diese tieferen Kellerstockwerke miteinander, damit ein Stockwerkswechsel möglich ist, ohne den geschützten Bereich zu verlassen. Oberhalb und rechts dieses mittleren Treppenhauses (nicht ausgestaltet) werden sich Ressourcen wie Wassertanks, Dieselgeneratoren samt Kraftstoff, die zentrale Steuerung und Überwachung des Kellers, sowie andere zentral verwaltete Ressourcen befinden. Der große offene Bereich links davon (138m²) dient als zentraler Treffpunkt für die im Keller Schutzsuchenden.

Nachbarschaften werden in diesem Keller nicht auseinander gerissen. Stattdessen hat jede ihren eigenen in sich geschlossenen Bereich. Wenn sich deren Mitglieder tatsächlich kennen und sich gegenseitig unterstützen, dann steht in diesem Schutzkeller im Ernstfall niemand alleine da. Jeder hat andere Menschen um sich, auf welche sich er oder sie verlassen kann.

Natürlich ist der Platz hier sehr beengt: Schließlich müssen alle Bewohner von zehn Stockwerken auf nur einem Stockwerk zurechtkommen.

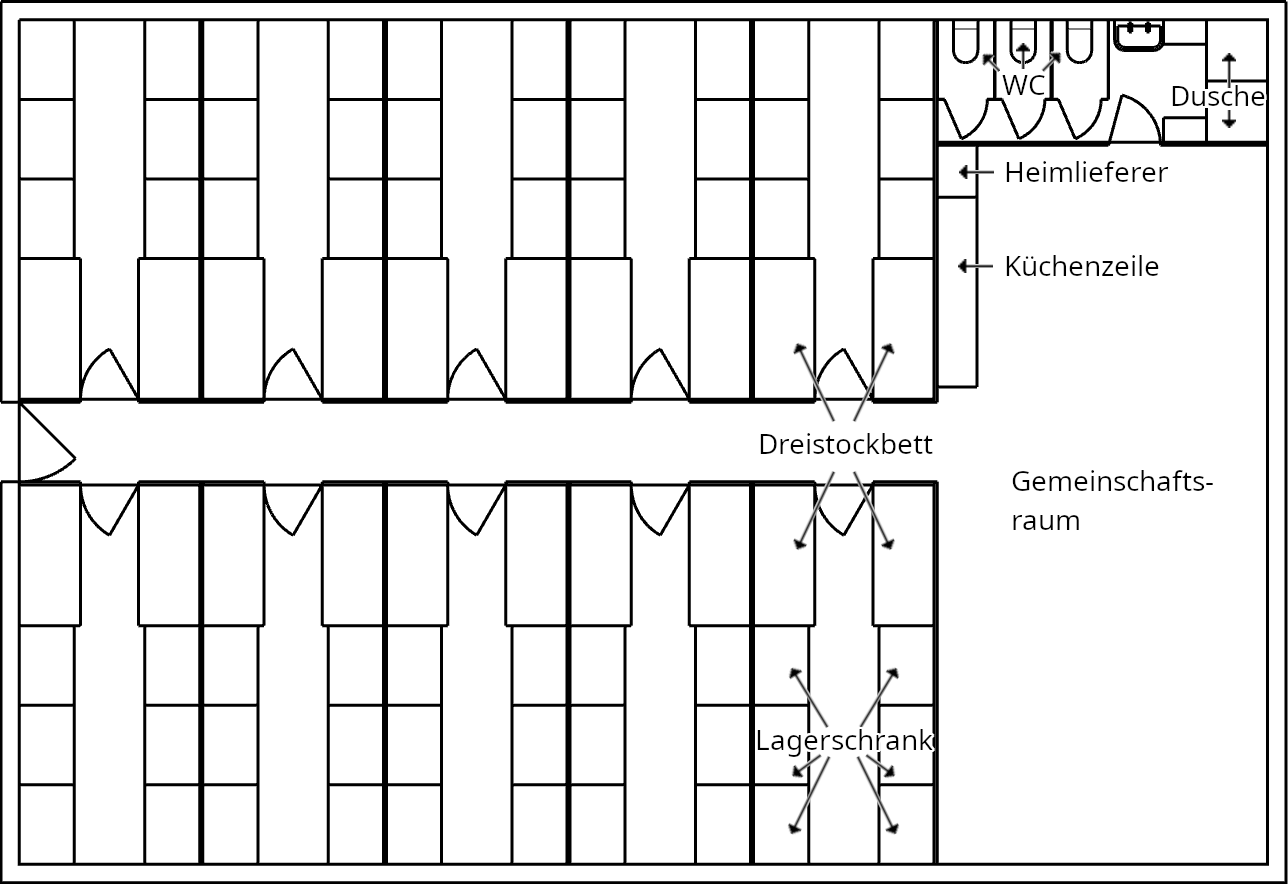

Jede Nachbarschaft hat einen etwa 60m² großen Gemeinschaftsraum - groß genug für eine Vollversammlung. Daran angeschlossen ist ein Sanitärbereich mit drei Toiletten und zwei Duschkabinen.

Im Alltag kann dieser Gemeinschaftsraum für normale Zwecke wie Feiern eingesetzt werden. Das ist schon deshalb nützlich, weil so zum Beispiel Probleme mit den Küchengeräten oder Rohren auffallen.

Im Gemeinschaftsraum befindet sich neben einer Küchenzeile auch ein Heimlieferer. Dieser kann von der Nachbarschaft genutzt werden, um Dinge über das Kapselnetzwerk zu versenden oder zu empfangen, soweit dieses funktionsfähig ist (wie in 8.4 beschrieben, ist das Kapselnetzwerk auf Robustheit ausgelegt).

Dieser Heimlieferer ist fest im Gebäude verbaut, und im zweiten Kellergeschoss geht sein Anschluss an das Netzwerk nach unten statt nach oben. Zwischen dem zweiten und dritten Kellergeschoss befindet sich ein dicker Zwischenboden, in welchem unter anderem die Rohre des Kapselnetzwerks verlaufen. Wie in 8.4 beschrieben, muss es im Keller jedes Hauses eine Ebene geben, in welcher Kapselröhren horizontal verlaufen.

Jede Nachbarschaft hat in ihrem Bereich zehn identische Räume, von denen jeder sechs Wohncontainern zusammen gehört. In jedem Raum befinden sich zwei Dreifachbetten (wie Doppelstockbetten, aber mit drei Betten übereinander). Über jedem Bett befindet sich eine Lampe und eine PD-Box (Stromanschluss für Geräte, 8.3), und es kann ein Vorhang vorgezogen werden. Dies ist der minimale private Rückzugsraum, den jeder Bewohner hier hat. Falls es mehr als 60 Bewohner in einer Nachbarschaft gibt, so müssen die überzähligen im Gemeinschaftsraum schlafen.

In jedem der zehn Räume gibt es außerdem sechs große Schränke (130cm x 90cm, bis zur Decke), einen je Wohncontainer. Diese Schränke sind abschließbar. In unserem Bildungssystem (7. Kapitel) hat sich jeder Einwohner mit Notfällen und Katastrophenvorbereitung auseinander gesetzt (die Module „Erste Hilfe“ und „Überleben“ sind verpflichtend). Während einige Dinge wie Strom, Luft und Wasser zentral für den gesamten Keller von der Hausverwaltung gesteuert werden, sind die Bewohner für die meisten Notfallvorbereitungen selbst zuständig. Wie zum Beispiel für Essensvorräte. Mit entsprechendem Vorwissen aus der Schule sollte der Mix der vorhandenen Vorräte so besser sein, als wenn man versucht, dies alles zentral von der Hausverwaltung oder dem Staat managen zu lassen. Es liegt im Eigeninteresse jeden Bürgers, im Notfall nicht mit leeren Händen dazustehen. Die Bereitstellung dieser Räumlichkeiten ist ein enormer Beitrag zur Notfallvorsorge. Dadurch, dass die Schutzkeller nur 10% der Fläche der Wohnstockwerke einnehmen, sollte ihr Beitrag zu den Mietkosten überschaubar sein.