8. Infrastruktur

8.4 Wasser, Strom, Internet, Kapselnetzwerk

Es gibt einiges an Infrastruktur, bei welcher es absolut nicht praktikabel ist, sie mehrfach vorzuhalten. Da ein Monopol also nicht vermeidbar ist, sollte diese Infrastruktur in staatlichem Besitz sein, um fairen Zugang für alle zu ermöglichen und auf diesem Weg auch Wettbewerb.

Infrastrukturnetze, für welche dies auch heute bereits so umgesetzt wird, sind Straßen, Schienen, Strom, Trinkwasser und Abwasser. Es würde keinerlei Sinn machen, Straßen und Schienen mehrfach parallel zu bauen, Kupferkabel oder Rohre mehrmals unter der selben Straße zu verlegen. Daher gibt es jeweils ein vom Staat verwaltetes Netzwerk.

Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sollten dabei echte Monopole sein: Der Staat stellt nicht nur das Netzwerk der Rohre bereit, sondern auch ihre Befüllung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser.

Denn Wasser ist nicht gleich Wasser! Wenn im Trinkwasser schädliche Keime, Giftstoffe oder Mikroplastik enthalten sind, ist das Schadenspotential enorm!

Mehrere Anbieter Wasser in die Leitungen füllen zu lassen, das sich dann vermischt, wäre unverantwortlich. Und ein privates Monopol ist eher schlimmer als ein staatliches.

In Anbetracht der geringen Beträge, die Trinkwasser kostet, würde ich daher hier die Gründlichkeit des Staates der Kostenminimierung privater Unternehmen eindeutig vorziehen...

Während das direkte Risiko bei Abwasser geringer ist, ist das indirekte dafür um so größer: Wir wollen sicher sein, dass nichts unser Grundwasser verunreinigt, weil ein privates Unternehmen geschlampt hat!

Da außerdem die Möglichkeiten des Wettbewerbs recht begrenzt sind (Abwasser verschiedener Haushalte vermischt sich, bevor es den Rohren wieder entnommen wird, Rohre müssen immer von jemandem geleert werden, um nicht zu verstopfen), würde ich auch die Abwasseraufbereitung direkt durch den Staat erledigen lassen.

Beim Strom dagegen kann sich der Staat auf die Rolle des Netzbetreibers beschränken: Strom ist Strom, die Elektronen sind nicht unterscheidbar. Im Gegensatz zum Wasser sind die Kosten hier nicht vernachlässigbar, und scharfer Wettbewerb zwischen den Unternehmen sorgt für günstigere Strompreise für alle.

Beim Internet verlegt heute dagegen noch jedes Unternehmen seine eigenen Kabel unter der Straße. Was in meinen Augen furchtbar ineffizient ist! Glasfaser ist Glasfaser, nichts anderes als ein Trägermedium, vergleichbar dem Kupferkabel für den Strom. Welche Netzwerkgeräte auf welche Weise moduliertes Licht durch diese Kabel senden? Das kann sich immer wieder ändern, ohne dass die Kabel dafür neu verlegt werden müssen.

Ich würde daher vorschlagen, es beim Internet so zu regeln wie beim Strom: Der Staat verwaltet das Netzwerk und erhebt ein Nutzungsentgelt dafür. Unternehmen erhalten von ihren Kunden Geld dafür, dass am anderen Ende des Glasfaserkabels ein Netzwerkgerät angeschlossen ist, das ihre Daten mit hoher Geschwindigkeit von und zum Internet weiterleitet. Auf diese Weise würde auch hier die Kombination aus einheitlichem Netzwerk und scharfem Wettbewerb der Anbieter für schnelles Internet bei günstigeren Preisen sorgen.

Dadurch, dass der Staat für all diese Netzwerke verantwortlich ist, kann er Verlegearbeiten von Kabeln und Rohren mit anderen Straßenarbeiten verbinden und so doppelte Arbeit sparen.

Auch muss er bei den Nutzungsentgelten keinen Gewinn erwirtschaften, da er gesamtwirtschaftlich davon profitiert, wenn es sauberes Trinkwasser, günstigen Strom und schnelles Internet gibt (da dadurch die Gesundheit der Bevölkerung und das Wirtschaftswachstum des Landes erhöht wird).

Der Normalbetrieb dieser Infrastruktur, von Wasser, Strom und Internet, ist die eine Seite. Die andere, spannendere, ist ihre Robustheit gegenüber Problemen. Vor allem gegenüber großen, dafür selten auftretenden. Denn solange eine Katastrophe noch nicht passiert ist, gibt es keinen Handlungsdruck der Wähler auf die Politik, hier einen besseren Job zu machen.

Daher ist das der Bereich, wo ich das meiste Verbesserungspotential sehe, mit schlauem Design der Infrastruktur besser zu sein, als wir es heute sind.

Beim Wasser sind diese Probleme noch am geringsten. Denn Wasserversorgung ist etwas, das immer regional passiert. Ein Problem wird also stets räumlich begrenzt sein, so dass der Staat Notfallvorkehrungen wie Trinkwasserwagen konzentriert dort einsetzen kann, wo ein Problem auftritt. Auch steht bei einem Problem nicht sofort alles still, das Leben geht erst einmal weiter, während Experten Wasserrohre, ein Wasser- oder ein Abwasserwerk reparieren.

Das offensichtlichste Mittel gegen Probleme mit dem Wasser- oder Abwassernetz ist, stets mehrere Wasser- und Abwasserwerke in jedem Gebiet zu haben, damit es kein akutes Problem darstellt, wenn eines davon ausfällt. Und allgemein genug Überkapazitäten vorzuhalten, dass man einen Ausfall gut verkraften kann. Hier ist es hilfreich, dass diese Betriebe Staatseigentum sind und daher nicht in gegenseitigem Wettbewerb alle Reserven wegrationalisieren.

Trinkwasserspeicher und Auffangbehälter für Abwasser können ebenfalls helfen, einen zeitlichen Puffer zu schaffen, bevor ein Ausfall zu Problemen für die Bevölkerung führt.

Das Stromnetz ist das genaue Gegenteil davon: Es ist nicht regional (ganz Europa hat ein gemeinsames Verbundnetz), Angebot und Nachfrage sind in jedem Moment sorgsam austariert, und bei einem Ausfall steht sofort das gesamte öffentliche Leben still. Schon ein kurzzeitiger Stromausfall führt dabei zu zahlreichen Notfällen, wie steckengebliebenen Fahrstühlen. Nach einigen Tagen ohne Strom hätten wir Plünderungen in den Straßen.64

Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Weil es so ein riesiges Netz ist, haben wir sehr wenig Übung damit, was zu tun ist, wenn es ausfällt und wir es neu hochfahren müssen.

Natürlich gibt es Notfallpläne dafür, aber praktisch ausprobiert hat die niemand. Daher gibt es berechtigte Ängste, dass es viel länger dauern könnte als gedacht, bis alles wieder funktioniert. Und bis dahin können immense Schäden entstanden sein.

Beim Internet haben wir so einen hohen Grad der Abhängigkeit noch nicht erreicht. Und ein Ausfall ist dort nicht alles oder nichts – viel eher fällt ein einzelner Dienst aus oder einige Nutzer haben kein Internet, während es für die anderen funktioniert. Dadurch, dass solche teilweisen Ausfälle immer wieder vorkommen, sind wir auf Probleme mit dem Internet deutlich besser vorbereitet. Wir haben einfach mehr Übung darin.

Dazu kommt, dass das Internetprotokoll insgesamt sehr stark auf Robustheit ausgelegt ist und dahingehend stetig weiter verbessert wird. Um einen Totalausfall des Internets mache ich mir daher viel weniger Sorgen als um einen großflächigen und langanhaltenden Stromausfall.

Sprechen wir zunächst kurz über eine Möglichkeit, mit welcher der Staat Hausbesitzer und Mieter dazu anhalten kann, selbst für Probleme mit der Wasser- oder Stromversorgung vorzusorgen.

Soweit wie möglich sollten einzelne Häuser mithilfe von Solarkollektoren Strom für den Eigenbedarf erzeugen. Bei Stromausfall stellen sie den Bewohnern des Hauses dann zumindest schwankend nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung etwas Strom für die Wohnungen zur Verfügung.

Jede Wohnung sollte über Akkumulatoren (Stromspeicher) verfügen, um auch im Falle eines Stromausfalls eine Reserve zu haben, die sich die Bewohner selber für das Wichtigste einteilen können. Und die neu gefüllt werden kann, wann immer die Solarkollektoren des Hauses etwas Strom liefern.

Der Staat wird Vermieter nicht dazu zwingen, Solarkollektoren auf dem Dach und Akkumulatoren in den Wohnungen zu haben. Was er aber tun kann, ist eine Ampelkennzeichnung für Wohnungen verpflichtend zu machen, welche anzeigt, wie gut die Wohnung für Stromausfälle gewappnet ist. Da jeder Wohnungssuchende diese Information also verpflichtend erfahren wird, wird sie die Wohnungsauswahl auch beeinflussen. Ein solcher marktwirtschaftlicher Wettbewerb wird auf Dauer zu flexibleren und besseren Ergebnissen führen, als wenn der Staat starre Regeln vorgeben würde.

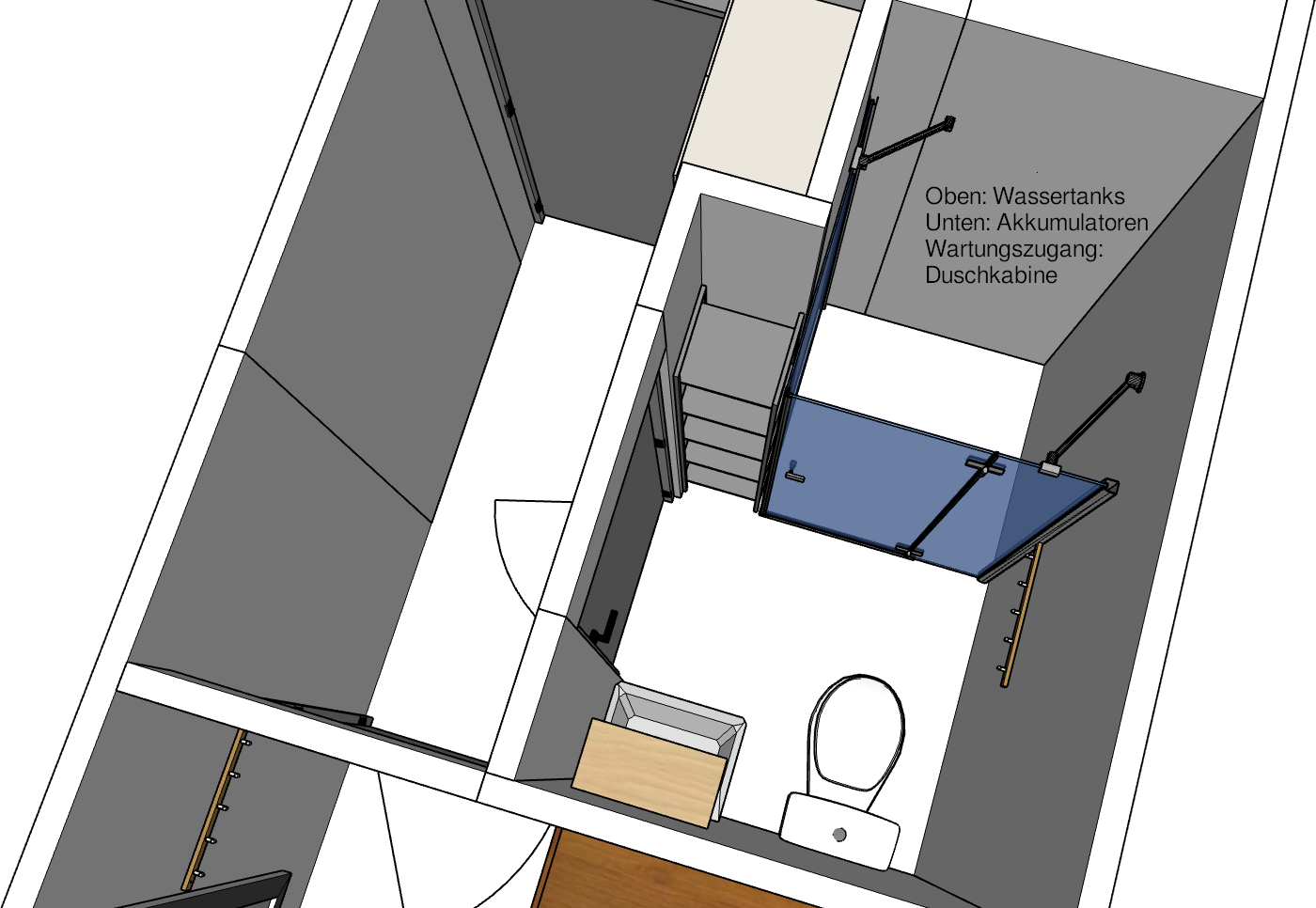

Genauso wie es eine Ampelkennzeichnung für die Robustheit der Stromversorgung der Wohnung gibt, wird es eine entsprechende Kennzeichnung auch für die Wasserversorgung geben. Nur dass dies bei Wasser nicht von Solarkollektoren und Batteriespeichern abhängt, sondern von der Regenwassersammlung des Hausdachs und Wasserspeichertanks für Brauch- und Trinkwasser in den Wohnungen. Auch hier führt eine verpflichtende Ampelkennzeichnung dazu, dass Wohnungssuchende dieses Merkmal in ihre Entscheidung mit einbeziehen.

Nun wäre es traurig, wenn sich meine Vorschläge darin erschöpfen würden, dass der Staat seine Bürger zur besseren Vorsorge anhält. Wir wollen solche Probleme als Gesellschaft lösen!

Keine Angst, ich habe weitreichendere Ideen. Die Zukunftsvision, die ich in diesem Teilkapitel entwerfe, zielt aber nicht direkt auf ein stabileres Stromnetz ab. Stattdessen möchte ich mich dem Problem von der Seite her nähern:

Ich möchte euch ein Konzept für eine neue staatliche Infrastruktur vorstellen, die es bisher nicht gibt. Und im Rahmen ihrer Konzeption werden sich Wege eröffnen, sowohl das Stromnetzwerk als auch das Internet robuster zu machen.

Dieses neue Infrastrukturnetz ist der automatische Warentransport in normierten Boxen.

Ich werde diese Boxen in der weiteren Erklärung „Kapseln“ nennen, die gesamte vorgeschlagene Infrastruktur das Kapselnetzwerk.

Die Technologie des Beamens ist vermutlich physikalisch unmöglich. Und das Herstellen jedes gewünschten Gegenstands auf Knopfdruck vor Ort ist ferne Zukunftstechnologie. Aber der schnelle, vollautomatische und billige Transport von Gegenständen würde viele der gleichen Vorteile bringen, mit viel niedrigeren Technologieanforderungen.

Sehen wir uns folgendes Szenario an: Jemand bestellt bei einem Restaurant eine Mahlzeit, zum Liefern. Aktuell bedeutet das, dass ein Fahrer bereitsteht, welcher die Box mit dem Essen in sein Fahrzeug lädt sobald es fertig ist und dann zum Besteller fährt. Dort klingelt er, übergibt das Essen und nimmt dafür die Bezahlung entgegen. Es war also Arbeitszeit für den Fahrer nötig, die Ware musste persönlich an der Tür entgegengenommen werden und ein zusätzliches Fahrzeug hat die Auslastung der Straße erhöht (inklusive Unfallgefahr, Lärmbelästigung und so weiter).

Sind sowohl das Restaurant als auch der Besteller an das Kapselnetzwerk angeschlossen, dann läuft dieses Szenario dagegen so ab: Der Besteller ordert die Mahlzeit, das Restaurant bereitet sie zu und verstaut sie in der bereitstehenden Kapsel. Die Kapsel bewegt sich dann automatisch durch ein Röhrensystem zum Besteller. Der Besteller öffnet die Kapsel und entnimmt die Mahlzeit. Die Bezahlung der Mahlzeit wird separat abgewickelt (zum Beispiel über die App eines Dienstleisters). Im Vergleich zum Szenario mit dem Fahrer ist hier für niemanden Arbeitszeit für die Lieferung angefallen, es gab keine persönliche Entgegennahme an der Tür (die Kapsel kommt über eine Röhre bis in die Wohnung, wie ein Wasseranschluss), und es wurde keine Straße zusätzlich ausgelastet (die Kapsel wurde unterirdisch in einer Röhre bewegt).

Wie ist eine solche Kapsel aufgebaut? Sie besteht aus zwei Teilen, einer normierten Box (der eigentlichen Kapsel) mit Maßen (LxBxH) 80cm x 60cm x 44cm, und dem von ihr abtrennbaren Kapselfahrwerk. Womit zwei dieser Kapseln exakt die Grundfläche einer Europalette belegen65

Andere Maße wären natürlich möglich. Es ist eine Abwägung zwischen mehr transportierbaren Objekten (da größer) und mehr Energie- und Platzaufwand im ganzen Kapselnetzwerk, um in den meisten Fällen einfach mehr Luft zu transportieren.

Außenmaße, Löcher und Einkerbungen, ein auslesbarer Chip mit Informationen über die Kapsel, mechanische Mindestanforderungen (Belastbarkeit): Diese Dinge sind vorgegeben. Der Verschluss des Deckels und die Innengestaltung der Box können dagegen unterschiedlich sein, je nach Anforderungen.

Die Kapseln sollten einiges an Verpackungen sparen helfen: Sendungen müssen nicht in einem Umkarton verpackt werden, die Kapsel wird immer und immer wieder benutzt. Es wird vom Kapselnetzwerk bereitgestellte Standardkapseln geben, die durch optionale Innenauskleidungen vielfältig nutzbar sind. Alternativ können aber auch eigene Kapseln eingesetzt werden, falls ein Gewerbe zum Beispiel höhere Anforderungen an Robustheit oder Sicherheit hat, oder die Kapseln vom Fahrwerk trennen möchte.

Das Kapselfahrwerk, in welches eine Kapsel einrasten kann, gehört immer dem Staat und ist Teil der bereitgestellten Infrastruktur. In dem Kapselfahrwerk befinden sich die Räder, die Sensoren (z.B. GPS und Beschleunigungssensor), ein Mikrochip, der Antrieb der Räder und der Akku. Das Kapselfahrwerk kann via WLAN mit dem Kapselnetzwerk kommunizieren, um sich steuern zu lassen, die Sensoren abzufragen, sich von der Kapsel zu lösen und so weiter.

Ist ein Kapselfahrwerk an seinem Ziel angekommen, so wird es das mechanisch und elektrisch an die Kapsel kommunizieren, so dass es viele gute Möglichkeiten gibt, die Kapsel dadurch zu entriegeln.

Jeder an dieses Netzwerk angeschlossene Ort (Wohnung, Büro, ...) hat ein Endgerät, in welchem Kapseln ankommen und be- und entladen werden können. Ähnlich wie ein Herd, eine Mikrowelle oder ein Briefkasten, wird dieses Gerät wichtig genug werden, dass es einen eigenen Namen verdient. Ich nenne es daher im folgenden „Heimlieferer“.

Ist eine Kapsel am Kapselfahrwerk befestigt, so kann sich das Kapselfahrwerk davon nur lösen, wenn es aktuell im Heimlieferer des Besitzers der Kapsel ist oder in einer Verladestation (da Standardkapseln dem Staat gehören, können sie in einem Heimlieferer also nie vom Fahrwerk getrennt werden).

Im Haus wird sich ein zusätzlicher kleiner Lift für den Transport der Kapseln befinden.66 Die einzelnen Wohnungen jedes Stockwerks werden mit einem Schacht unter der Decke angebunden.67 Von dort werden Kapseln in die Heimlieferer abgesenkt.

Im Heimlieferer können Kapselfahrwerke mit Strom geladen werden. Dafür erhält der Besitzer des Heimlieferers etwas mehr als den Preis zurück, welchen er selbst für den Strom bezahlt hat.

Der Anschluss des Hauses an das Kapselnetzwerk ist unterirdisch, und die Kapseln fahren innerhalb von Ortschaften in Röhren unter den Straßen.

Unter jeder Straße verlaufen zwei dieser Röhren, eine für jede Richtung. Es gibt regelmäßige Querverbindungen der beiden Röhren, so dass eine defekte Kapsel bei Bedarf umfahren werden kann (wie eine einseitig gesperrte Straße mit Ampelregelung).68

An der Decke ist in einer der beiden Röhren ein 380V-Kabel gespannt (das aus Kapitel 8.3, mit ausreichend dickem Stromaderpaar, um Leitungsverluste zu minimieren), welches an jeder Querverbindung der Röhren verbaute PD-Basen verbindet. Diese haben die gleiche Hardware, aber andere Software als die in Wohnungen eingesetzten. Sie nutzen ihre WLAN-Chips, um mit den Kapseln zu kommunizieren, und bilden in ihrer Gesamtheit die Steuerung des Kapselnetzwerks.

Anbindung Strom und Internet: In der anderen Röhre verläuft an der Decke ein Glasfaserkabel (versorgt Gebäude mit schnellem Internet) und bei Bedarf ein Stromkabel für 20kV Wechselspannung (Mittelspannungsnetz*).

Wann immer nötig, befindet sich neben einer PD-Basis ein Konverter, welcher diese Wechselspannung in 380V Gleichstrom umwandelt und in das Kapselnetzwerk einspeist. Hier wird man zwischen den Kosten des Konverters und den Leitungsverlusten aufgrund der niedrigeren Gleichspannung abwägen.

Sowohl das Wechselstrom- als auch das Gleichstromnetz sind dabei als Ring oder als Netz aufgebaut. So können sie den Ausfall eines einzelnen Leitungsstücks verkraften, ohne dass es zu einem Stromausfall kommt.

Auf Höhe jeder dieser PD-Basen befinden sich auch Park- und Ladestationen für einige Kapselfahrwerke und ein Zugang von der Straße für Wartungen (abschließbar). Da das Kapselnetzwerk für alle Kapselfahrwerke weiß, wohin sie fahren und wie ihr Akkuladestand ist, kann es leicht dafür sorgen, dass sie rechtzeitig in Ladestationen geladen werden und keine Reichweitenprobleme bekommen.

PD-Basen können aus diesem Wartungszugang mit wenigen Handgriffen gegen neuere Modelle getauscht werden. Auch die Röhren selbst sind von hier aus erreichbar. Mithilfe eines Schlittens kann ein Mensch liegend in diese Tunnel gelangen, um beispielsweise ein defektes Kabel zu ersetzen, ohne dass dafür die Straße aufgerissen werden muss.

Hochwasserschutz: Um zu verhindern, dass einfließendes Wasser das Kapselnetzwerk unbrauchbar macht, sollten alle Zugänge zu den Röhren (Wartungszugänge, wie auch die Übergänge für die Kapseln in die Häuser) gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein.

Zusätzlich sollte es Sensoren in den Röhren geben, die Wasser feststellen und bei Bedarf automatisch Schotten schließen können, falls aus einem Eingang Wasser einströmt. Da die Schotten ferngesteuert werden, sind sie leicht regelmäßig testbar, um festzustellen, ob sie noch funktionieren (damit man nicht erst im Ernstfall bemerkt, dass das Schott defekt ist).

Falls beide Vorkehrungen versagen, kann die Feuerwehr vollgelaufene Röhren natürlich auch wieder leer pumpen. Aber wenn es so weit kommt, fällt ein Stück des Kapselnetzwerks für eine Weile aus (wenn das Wasser hoch genug war, müssen vermutlich auch alle PD-Basen an der Tunneldecke getauscht werden)...

In den Park- und Ladestationen warten Kapselfahrwerke darauf, gebraucht zu werden. Im Vergleich zu zentralisierten Depots hat dies den Vorteil, dass der durchschnittliche Anfahrtsweg für ein Kapselfahrwerk kürzer ist. Diese Plätze können auch von Kapseln genutzt werden, die kurz vor dem Ziel sind, deren Zielheimlieferer aber aktuell belegt ist (alternativ können Kapselparkplätze auch innerhalb eines Hauses vorgesehen sein).

Das öffentliche Kapselnetzwerk endet an den unterirdischen Eingängen zu den einzelnen Häusern. Die Kapseln können aber auch mit den PD-Basen im Haus kommunizieren, so an das Kapselnetzwerk ihre Position und Daten übertragen und Befehle empfangen.

Robustheit Stromversorgung: An der Decke des Rohres des Kapselnetzwerks ins Haus verläuft auch die Stromzufuhr in Form eines 380V-Kabels.69 Der Strom dafür wurde entweder direkt hier von 20kV Wechselstrom konvertiert (das 380V-Kabel ist auf dem Weg durch eine PD-Basis des Kapselnetzwerks verlaufen, um auch als Datenleitung genutzt zu werden) oder kommt als separates 380V-Kabel von einem Konverter in der Nähe, falls das günstiger ist, als ihn direkt vor dem Abzweig zum Haus zu haben (oder falls hier gar kein 20kV Stromkabel verläuft).

Damit haben wir jetzt alle Puzzlestücke dafür zusammen über die Robustheit des Stromnetzes zu sprechen. Gehen wir die verschiedenen möglichen Stromausfallszenarien durch:

1. Es besteht Strommangel (zum Beispiel wegen Dunkelflaute), und die Last muss verringert werden:

Neben Vereinbarungen mit der Industrie, wie es sie heute bereits gibt, kann das Stromnetz auf exakte Informationen zugreifen, wie sich Preisänderungen auf den Stromverbrauch von Privathaushalten auswirken werden. Denn diese Informationen werden von den PD-Netzen der Wohnungen, über die der Häuser, an das Kapselnetzwerk übertragen (und in umgekehrter Richtung der aktuelle Strompreis).

Reichen Preisänderungen und Industrieverträge nicht aus, so können mittels PD-Basen auch einzelne Verbraucher vom Netz getrennt werden. Das ist immer noch besser, als dass das Stromnetz aus Überlastung zusammenbricht.

Das ganze System kann also viel effektiver auf Änderungen des Stromangebots reagieren. Aufgrund eines höheren Einspeisepreises können Wohnungen auch entscheiden, Strom aus Batterien in das Kapselnetzwerk einzuspeisen (oder von Solarpanelen). Das Kapselnetzwerk muss dann entsprechend weniger Strom aus dem Mittelspannungsnetz konvertieren und senkt so den Gesamtbedarf. Auf diese Weise ist auch Stromfluss von einem Haus zum anderen mit 380V möglich (im Rahmen der Kapazitäten des einen Kabels, welches das Kapselnetzwerk nutzt).

2. Das Mittelspannungsnetz wird vom Hochspannungsnetz abgetrennt. Entweder durch Leitungsschäden oder weil das Hochspannungsnetz instabil ist:

Jedes Mittelspannungsnetz muss in der Lage sein, im Inselbetrieb zu laufen, also ohne Verbindung zum Rest des Stromverbunds. Dafür muss es die Abtrennung vom Hochspannungsnetz sicherstellen können, um nicht ungeplant wieder verbunden zu sein. Es sollte mehrere einspeisende Kraftwerke geben, um für Ausfallsicherheit zu sorgen und ausreichend Strom in das Netz einzuspeisen. Diese einspeisenden Kraftwerke müssen in der Lage sein, die Wechselstromfrequenz selbst bereitzustellen, statt sie zu erhalten.

Vor allem aber muss über Preisänderungen und zur Not Zwangsabschaltungen sichergestellt werden, dass die Nachfrage das Angebot nicht übersteigt (andersherum müssen Kraftwerke ihre Stromproduktion senken können, falls sie sonst zu viel produzieren). Hier kann auf die gleichen Mechanismen wie im ersten Szenario zurückgegriffen werden.

Sobald das Hochspannungsnetz wieder verfügbar ist, wird die Frequenz des lokalen Netzes angeglichen, und es gliedert sich wieder in den Stromverbund ein.

3. Das Mittelspannungsnetz ist, aus welchen Gründen auch immer, nicht verfügbar (zum Beispiel weil das Hochspannungsnetz ausgefallen und der Inselbetrieb gescheitert ist):

Es gibt immer noch eine gewisse Strommenge lokaler Erzeuger, die mit 380V in das Kapselnetzwerk einspeisen. Das bedeutet, dass mindestens die PD-Basen noch Strom haben, ein lokales Datennetzwerk aktiv ist und eine Backupinternetanbindung per Satellit existiert (mit entsprechend eingeschränkter Bandbreite). Je nach Umständen und Strommenge ist auch schnelles Internet weiter verfügbar, und vielleicht fahren (zu einem höheren Preis) sogar weiterhin Kapseln.

Das Kapselnetzwerk wird Häusern, proportional zur Wohnfläche, eine sehr geringe Menge an Strom zur Verfügung stellen (zu einem bereits viel höheren Preis als normal). Das ist möglich, da die Stromzuleitung nach Konvertierung aus dem (nicht verfügbaren) Mittelspannungsnetz auf dem Weg ins Haus immer erst eine PD-Basis durchläuft. Diese kann also eigenen Strom aus dem Kapselnetzwerk einspeisen.

Was dann noch übrig ist, kann das Netzwerk meistbietend versteigern.

Da in diesem Szenario die Einspeisepreise sehr hoch sein werden (vor allem an Punkten im Netz, wo wenig eingespeist wird – bei weiter Übertragung mit 380V summieren sich die Leitungsverluste stark auf), wird es mehr Einspeisung als sonst aus privaten Batterien und Solarpanelen geben.

Vor allem in diesem Szenario wird sich stark bezahlt machen, dass in einem lokalen PD-Netz Strommangel nicht alles oder nichts ist. Das Netz der Wohnung wird mit dem vorhandenen Strom die wichtigsten und genügsamsten Geräte weiter versorgen (falls man nicht aus Kostengründen darauf verzichtet).

Wie man an diesen Szenarien gut sehen kann, reagiert das Stromsystem weit intelligenter auf Probleme, als einfach komplett zusammenzubrechen. Ja, es gibt Einschränkungen. Aber in diesem System sollte es gut möglich sein, Katastrophen zu vermeiden und vor allem die Kommunikation der Gesellschaft stets am Laufen zu halten. Denn Informationsaustausch erlaubt es, Probleme gut und schnell zu lösen und Panik zu vermeiden.

Beim Übergang des Kapselnetzwerks in ein Haus enthält das letzte Stück Rohr in öffentlicher Verwaltung eine Messstation (direkt nach dem Abzweig von dem unter der Straße verlaufenden Tunnel). Diese besteht aus Kameras an der Decke, den Seiten und im Boden, einem Lesegerät für den in der Kapsel verbauten Chip, sowie einer Waage. Die Kameras fotografieren jede vorbeifahrende Kapsel und laden die Fotos in das Kapselnetzwerk hoch. Gleiches gilt für das von der Waage gemessene Gewicht der Kapsel.

Diese Daten dienen zur Dokumentation und Fehlersuche, falls Kapseln etwas Ungewöhnliches widerfährt (zum Beispiel eine Kapsel beschädigt wird oder etwas abhanden kommt). Mithilfe der Chip- und Kameradaten kann an dieser Stelle auch geprüft werden, ob die Kapsel allen Anforderungen entspricht, das Kapselnetzwerk also nicht unnötig gefährdet. Vergleichbare Messstationen gibt es auch an den Ein- und Ausgängen aller Verladestationen. Somit wird jede Kapsel auch vor und nach jedem Transport mit einem anderen Fahrzeug oder Waggon gewogen und von allen Seiten fotografiert.

Die vom Kapselnetzwerk bereitgestellten Standardkapseln sind mit einem durchsichtigen Deckel ausgestattet. Somit bieten diese Fotos auch eine Dokumentation davon, wann sich das Kapselinnere in welchem Zustand befand. Wird eine Kapsel nicht sauber an das Netzwerk zurückgegeben, wird sie in die Reinigung fahren - die Kosten dafür werden dem letzten Nutzer in Rechnung gestellt. Außerdem kann es natürlich auch bei Streitigkeiten zwischen Sender und Empfänger sehr nützlich sein, wenn Fotos existieren, wann sich welcher Inhalt in der Kapsel befand und in welchem Zustand er war.

Für Privatpersonen werden einfache faltbare Innenauskleidungen für die Standardkapseln üblich sein. Für Hygiene und Sauberkeit des transportierten Inhalts, und um sicherzugehen, dass keine Reinigungskosten für die Kapsel bezahlt werden müssen. Gewerbe dagegen werden Innenauskleidungen nutzen, die perfekt zu ihrer Anwendung passen, und die sie füllen können, bevor sie diese im Ganzen in die Standardkapsel setzen.

Die Kapselfahrwerke werden nicht allzu schnell sein. Für die Entfernung zwischen Ortschaften, oder auch für lange Strecken innerhalb einer großen Stadt, würden sie daher zu lange benötigen.

Für Kapseln, die ein weiter entferntes Ziel haben, wird es in jeder Ortschaft Verladestationen geben. Innerhalb dieser Verladestation wird die Kapsel vollautomatisch von ihrem Kapselfahrwerk getrennt und in ein wartendes autonomes Fahrzeug geladen, welches das gewünschte Ziel ansteuert. Diese Fahrzeuge fahren in hoher Frequenz, so dass jede Kapsel nur ein paar Minuten warten muss, bis das Fahrzeug startet, in welches sie verladen wurde. Durch die höhere Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird diese kurze Wartezeit mehr als ausgeglichen. Am Entladeort wird die Kapsel dann von einem neuen Kapselfahrwerk abgeholt und weiter zu ihrem Ziel transportiert. Dadurch, dass die Kapselfahrwerke nicht mittransportiert werden, verringern sich das Volumen und die transportierte Masse, und es werden insgesamt weniger Kapselfahrwerke benötigt, was Kosten spart.

Für noch größere Entfernungen ist auch der Transport mit dem Zug möglich, nach genau dem gleichen Muster. Die staatlich betriebenen Zuglinien führen einen Waggon dafür mit, und jeder Bahnhof ist mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattet, diesen Waggon bei jedem Zughalt innerhalb sehr kurzer Zeit palettenweise zu be- und entladen.

Diese Fahrzeuge und Waggons sind via Mobilfunk oder Satellit ebenfalls an das Internet und das Kapselnetzwerk angeschlossen. Da das Kapselnetzwerk weiß, welche Kapsel in welches Fahrzeug verladen wurde, weiß es so weiterhin den Standort jeder Kapsel, obwohl keine Kapselfahrwerke an ihnen befestigt sind.

Eine Aufgabe des Heimlieferers ist es, nur erwartete Kapseln in die Wohnung hereinzulassen und den Zugang sonst abzuriegeln. Aus diesem und anderen Sicherheitsgründen hat jeder Heimlieferer auch eine durchsichtige Schutztür in Richtung der Wohnung (vergleichbar einem Herd). Nur wenn der Nutzer durch das Glas das sieht, was er erwartet, wird er den Heimlieferer öffnen (dieser wird sich nicht von innen oder automatisch öffnen lassen).

Sobald eine anfahrende Kapsel sich entscheiden muss, ob sie zwischenparkt oder direkt zum Heimlieferer fahren kann, sperrt der leere Heimlieferer die Tür und meldet die ankommende Kapsel (Ton, Licht, Appbenachrichtigung, ...), gerne auch mit Sekundenanzeige bis zur Ankunft. Ebenso meldet der Heimlieferer stets, ob, und wenn ja, wie viele Kapseln aktuell in der nächsten Park- und Ladestation darauf warten, dass der Heimlieferer frei ist.

Sobald eine Kapsel im Heimlieferer eingetroffen ist, öffnet der Nutzer die Schutztür, nimmt den Deckel der Kapsel ab, entnimmt den Inhalt, bringt den Deckel wieder an und schließt die Schutztür wieder.

Jeder Heimlieferer ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Auf diesem gibt der Benutzer jetzt an, dass er mit der Kapsel fertig ist. Bei einer Kapsel im Privatbesitz fährt das Fahrwerk zum Ausgangspunkt zurück, um die Kapsel zurückzubringen. Bei einer Standardkapsel nutzt das Netzwerk das per Waage ermittelte Gewicht und die Fotos durch den durchsichtigen Deckel, um zu entscheiden, ob die Kapsel leer ist. Falls nein, fährt sie zum Absender zurück. Falls ja, stehen Fahrwerk und Kapsel sofort zur erneuten Benutzung bereit.

Standardkapseln parken ebenfalls in den Park- und Ladestationen, auf eigenen Abstellflächen. Die Kapselfahrwerke können unter sie fahren, sich einhaken und die Kapsel mitziehen (sie können Kapseln auf diesem Weg auch wieder dort positionieren). Somit ist dafür kein Motor oder andere Mechanik nötig, welche dann wiederum gewartet werden müsste.

So funktioniert es, eine Sendung mit einer Standardkapsel zu verschicken:

1. Man drückt den „Kapsel bereitstellen“ Knopf am Heimlieferer, welcher Kapselfahrwerk und Standardkapsel von der nächsten Ladestation herbei ruft. Denn aus Kostengründen werden sie nicht in den Heimlieferern bereitstehen und warten.70 Die Tür des Heimlieferers verriegelt.

2. Man wählt am Touchscreen das Ziel aus, zu welchem die Kapsel soll. Erst wenn die Gegenstelle dies bestätigt, wird man sie losschicken können. Diese Freigabe kann auch im Voraus erfolgen, und sie kann dauerhaft sein.71

3. Sobald Kapsel und Fahrwerk eingetroffen sind, lässt sich die Schutztür wieder öffnen und man kann die Kapsel beladen.

4. Man verschließt alles und schickt die Kapsel mit dem Knopf „Kapsel versenden“ auf ihre Reise. Entweder steuert die Kapsel das Ziel direkt an oder sie wird zwischenzeitlich in ein Fahrzeug und/oder einen Zug verladen.

5. In der Nähe des Zieles wird geprüft, ob der Zielheimlieferer frei ist. Ist er aktuell belegt, wartet die Kapsel in der nächsten Park- und Ladebucht darauf, dass der Heimlieferer verfügbar wird.

6. Sobald die Kapsel im Heimlieferer des Ziels eingetroffen ist, ist dieser dadurch belegt und kann für nichts anderes benutzt werden.72

7. Mit dem Knopf „Kapsel versenden“ signalisiert der Nutzer des Zielheimlieferers, dass er fertig ist. Das Kapselnetzwerk prüft, ob die Kapsel leer ist (in einer Messstation, mithilfe der Waage und mit Fotos durch den durchsichtigen Deckel). Ist sie das, können Fahrwerk und Standardkapsel für neue Aufträge eingesetzt werden. Andernfalls fährt die Kapsel zurück zum Absender.

Zusammengefasst: Diese Infrastruktur entspricht den Paketlieferdiensten, die es aktuell gibt. Aber die Pakete sind auf exakt eine Größe limitiert, wodurch das gesamte System vollautomatisch aufgebaut werden kann. Es ist dadurch weit schneller, kostengünstiger und mit mehr Fähigkeiten ausgestattet als bestehende Paketdienste.

Nutzungsszenarien als Beispiele:

• Lieferung fertiger Gerichte: Vergleichbar den existierenden Lieferdiensten für Pizzas und andere Mahlzeiten von Gaststätten. Nur dass die Lieferung hier schneller und günstiger erfolgt. Und sie ist komplett ohne Verpackungsmüll möglich: Der Kunde entnimmt die Mahlzeit, füllt sie aus dem Lieferbehältnis auf Teller um, stellt das leere Behältnis zurück in die Kapsel und schickt sie zurück. Zurück bei der Gaststätte kommt das Behältnis in die Spülmaschine und kann danach wieder benutzt werden.

• Lieferung von Einkäufen: Vergleichbar zu Bringdiensten, die es bereits gibt. Im Unterschied dazu aber voll automatisierbar. Ein Roboter kann die Kapsel in einem Warenhaus beladen, die Kapsel findet ihren Weg selbstständig. An keinem Punkt ist ein Mitarbeiter involviert. Was bedeutet, dass eine solche Bestellung nicht nur weniger Kosten verursacht, sondern auch zu jeder Tages- und Nachtzeit erfolgen kann. Und da das Kapselnetzwerk zu jedem Start- und Zielpunkt auf die Minute genau sagen kann, wie lange die Kapsel unterwegs sein wird (mit nur wenigen Minuten Schwankung, falls ein Fahrzeug oder ein Zug benutzt werden wird), kann der Besteller sehr exakt erfahren, wann er mit der Ankunft seiner Bestellung rechnen kann. Befinden sich das Warenhaus und der Besteller in der gleichen Stadt, dann wird diese Lieferzeit regelmäßig unter einer Stunde liegen.

• Wäsche waschen: Warum sollte jede Wohnung eine eigene Waschmaschine benötigen? Stattdessen einfach die dreckige Wäsche per Kapsel an den Wäschedienst der Wahl schicken, mit Auswahl des Waschprogramms. Zurück kommt später die gewaschene und getrocknete, vielleicht sogar schrankfertig gefaltete Wäsche.

• Privates Ausleihen: Das Kapselnetzwerk kann dafür benutzt werden, sich gegenseitig Dinge zu leihen. So, wie ich jetzt beim Nachbarn klopfen kann, um mir von ihm etwas zu borgen, kann ich dank des Kapselnetzwerks einen Freund anrufen, der in der gleichen Stadt wohnt, und um Hilfe bitten. Er packt das, was ich brauche, in eine Kapsel, schickt sie los, und kurz darauf ist es bei mir angekommen. Der Preis, eine Kapsel innerhalb der Stadt zu verschicken, wird nur wenige Cent betragen. Größere Entfernungen sind natürlich auch möglich, aber dann dauert es länger und kostet etwas mehr.

• Kleinanzeigen: Gegenstände können leichter privat verkauft werden. Das Verpacken entfällt (Jeder hat Pappstücke, um eine Kapsel in verschieden große Bereiche zu unterteilen), der Versand ist schnell und billig, Versanddokumentation entsteht automatisch, Zieladressen können aus App oder Browser übernommen werden.

Werden Gegenstände dadurch seltener weggeschmissen und neu gekauft, spart das den Bürgern Geld, schont Umwelt und Ressourcen.

• Laborproben: Wir hatten im 6. Kapitel zum Gesundheitswesen geschrieben, dass Proben mit Kurier oder Drohne vom Arzt schnell zum medizinischen Labor kommen sollten, damit der Arzt bereits am gleichen Tag mit den Ergebnissen des Labors weiter arbeiten kann. Mit dem Kapselnetzwerk müssen wir dafür keinen besonderen Aufwand mehr treiben, dieses System bietet so schnelle Zustellzeiten von Haus aus.

• Müllabholung: Kapsel vom Entsorgeunternehmen anfordern, mit Müllbeuteln befüllen und zurückschicken. Somit muss der Müll nicht mehr runtergebracht werden, das Leeren von Mülltonnen kostet keine Arbeitszeit, und eine Bezahlung je nach erzeugter Müllmenge ist leicht umsetzbar.

Da sich für das Kapselnetzwerk unter allen Straßen der Ortschaften Röhren befinden, und in all diesen Röhren Accesspoints verbaut sind (in Form der PD-Basen), bietet es sich an, die somit aufgebaute WLAN-Infrastruktur doppelt zu nutzen. Zusätzlich zu dem WLAN-Netzwerk, mit welchem die Kapseln kommunizieren, wird es ein zweites Netzwerk geben, auf welches alle Bürger zugreifen können (es ist möglich, ohne zusätzliche Hardware zwei WLANs auf diese Weise parallel zu betreiben).

Dieses WLAN ermöglicht Zugriff auf das Internet. Die maximale Geschwindigkeit wird dabei deutlich limitiert sein, damit kein einzelnes Gerät anderen zu viel an Bandbreite stiehlt. Aber grundsätzlich fällt durch das Kapselnetzwerk kostenloses Internet auf allen öffentlichen Straßen als Nebenprodukt mit ab. Die Segmentierung in zwei Netzwerke - eines für die Kapseln und eines für die Öffentlichkeit - sorgt dafür, dass die Kapseln bei Bandbreitenproblemen Priorität haben.

Wir hatten im 3. Kapitel festgehalten, dass unsere Zukunftsvisionen robust sein sollten. Das ganze Konzept eines Kapselnetzwerks hört sich vielleicht sehr fragil an. Keine Angst: das ist es nicht.

Die PD-Basen sind die Knotenpunkte des Kapselnetzwerks. An jeder von ihnen sind Kameras angeschlossen, um ihren Abschnitt der Kapselröhre auf Probleme zu überwachen.

Es gibt keinen zentralen Serverraum, der das Kapselnetzwerk in seiner Gesamtheit steuert. Stattdessen trägt jeder Knotenpunkt einen kleinen Teil dazu bei. Diese Knotenpunkte kommunizieren miteinander und haben so ein dynamisches Bild davon, wie welche Ziele erreichbar sind. Jede Straßenkreuzung hat einen solchen Knotenpunkt. Dieser verbindet dort die 380V-Kabel des Kapselnetzwerks aus allen vier Richtungen und routet Strom und Datenpakete.

Der Aufbau des lokalen Kapselnetzwerks ist also nicht hierarchisch, sondern ein Gewebe (Mesh). Es ist (auch über Satellit) mit dem Internet und darüber mit Teilen des Kapselnetzwerks in anderen Ortschaften verbunden.

Geht die Verbindung zum Internet verloren, so sehen die Knotenpunkte nur noch das lokale Kapselnetzwerk, die anderen Knotenpunkte im selben Ort. Nur Ziele im gleichen Ort sind also erreichbar. Aber innerhalb der Ortschaft funktioniert das Kapselnetzwerk weiterhin.

Auch der WLAN-Zugang für die Öffentlichkeit ist noch nützlich, wenn der Zugang zum allgemeinen Internet gekappt ist: Er ermöglicht, mit anderen Geräten im gleichen Netzwerk zu kommunizieren und ermöglicht der Ortschaft so, sich in einem Notfall zu organisieren.

Auch falls es Zerstörungen innerhalb eines lokalen Kapselnetzwerks geben sollte: Egal, wie ein Teil des Netzwerks vom Rest abgetrennt wird - es wird immer über eine zu seiner Größe passende Zahl an Kapselfahrwerken verfügen, da die Park- und Ladeplätze der Kapseln jeweils bei den Knotenpunkten liegen. Die Kommunikation innerhalb der Teilnetze funktioniert weiterhin, und falls sich Knotenpunkte verschiedener Teilnetze per WLAN sehen können, verbinden sie sich und ermöglichen Kommunikation zwischen den Teilnetzen.

Die Software, die auf den PD-Basen des Kapselnetzwerks läuft, ist ein wunderbares Beispiel für von der Gesellschaft geförderte Software (siehe 8.1). Wenn der Staat die Software als Open Source entwickelt, dann können auf den Geräten, neben der Basisfunktionalität für den Versand von Kapseln, auch andere Funktionen laufen, welche die Gesellschaft für nützlich hält.

Beispiele:

• Abruf von Basisinformationen über das Kapselnetzwerk für jeden: Welche anderen Knotenpunkte sieht eine PD-Basis, wie viele Kapselfahrwerke sind im Netzwerk, wie hoch ist die Auslastung?

• Eine Software zum Finden aller Informationen über andere Geräte im lokalen Kapselnetzwerk, welche diese über sich veröffentlicht haben. Das können zum Beispiel ihr Standort oder von ihnen angebotene Dienste sein.

• Eine dezentrale* Chatsoftware (à la Mastodon73), welche lokale Kommunikation auch ohne Internet ermöglicht.

• Ein Cache (Pufferspeicher) für Internetdaten, die besonders häufig abgerufen oder von der Gesellschaft als wichtig erachtet werden. Diese Daten sind somit auch dann noch verfügbar, wenn die Verbindung zum Internet unterbrochen ist.

Die PD-Basen des Kapselnetzwerks sind kleine Allzweckcomputer, unter allen Straßen verteilt. Sie haben extrem limitierte Rechenkapazität (da das Strom kostet), aber nützliche Mengen an Speicher (SSD, RAM) und eine sehr robuste Verbindung untereinander.

Ist die Gesellschaft in der Lage, dieses Potential zu nutzen, dann können sich diese Knotenpunkte in ein Gewebe an Computerfunktionalität verwandeln. Ein Privatunternehmen würde so etwas in dieser Form nie aufbauen, da es kein Profitmotiv gibt. Für eine Gesellschaft dagegen entsteht hier aus geringem Geldeinsatz ein extrem hoher Nutzen.

Dadurch, dass wir das PD-System, und mit ihm die PD-Basen und 380V-Kabel, zunächst für den Privatmarkt erschaffen, haben Unternehmen einen Anreiz, hier immer bessere Hardware zu entwickeln, mit welcher der Staat das Strom- und Datennetz des Kapselnetzwerks immer weiter verbessern kann.

Das Kapselnetzwerk bietet Ortschaften ein Minimum an Strom und an Kommunikation, falls die eigentlich dafür zuständige Infrastruktur ausfällt (Mittelspannungsnetz respektive Hochgeschwindigkeitsinternet über Glasfaser). Selbst falls das Kapselnetzwerk seine Stromversorgung vorübergehend verlieren sollte, läuft es samt all seiner Zusatzfähigkeiten sofort wieder an, sobald es (dank lokaler Stromerzeuger) erneut Strom erhält.

Da dieses Netzwerk innerhalb von Ortschaften rein unterirdisch verläuft, macht es Dörfer und Städte weit widerstandsfähiger, als wenn in ihnen kein Kapselnetzwerk verbaut wäre.

Anforderungsabgleich