8. Infrastruktur

8.3 PD-System

Der Schukostecker ist jetzt ziemlich genau 100 Jahre alt (1925 erstmals öffentlich präsentiert, 1929 zum Patent angemeldet). Er dient dem Zweck, die 230V Wechselspannung unseres Stromnetzes sicher im Haushalt nutzbar zu machen.59 Wobei das mit der Sicherheit sehr relativ ist: Eltern müssen ihre Wohnung trotzdem kindersicher machen, indem sie Kindersicherungen an alle Steckdosen anbringen.

Diese Stromsteckerform ist in den meisten europäischen und einigen asiatischen Ländern der Standard. Andere Länder haben andere Steckerformen. Aber sie sind alle in der Frühzeit der Elektrifizierung entstanden.

Nun sind seitdem 100 Jahre rasanten technischen Fortschritts vergangen, und unsere elektrischen Geräte, Wege der Stromerzeugung und Möglichkeiten der Stromsteuerung haben sich massiv gewandelt.

Daher möchte ich im Folgenden eine Zukunftsvision entwerfen, wie man Strom in Gebäuden anders verteilt. Denn vermutlich gibt es hier eine Menge Raum für Verbesserungen.

Die erste grundlegende Frage, die ich dafür beantworten muss, ist diese: Wechselstrom oder Gleichstrom? Im "Stromkrieg" um 1890 zwischen Edison und Westinghouse hat sich Westinghouse mit Wechselstrom durchsetzen können. Und für die großflächige Verteilung will daran auch niemand rütteln.60 Dank simpler Hoch- und Runtertransformation der Spannungslevel lässt sich Wechselstrom günstiger und mit geringeren Verlusten über große Entfernungen übertragen.

Anders sieht es dagegen mit dem Strombedarf in Endgeräten aus. In gewerblichen Gebäuden wurde bereits 2015 über 80% allen Stroms in Form von Gleichstrom verbraucht.[42] Und dieser Anteil steigt seither nur weiter an. Was bedeutet, dass jede LED, jeder Monitor, jeder Laptop und jedes andere Gerät mit einem Schaltkreis ein eigenes Netzteil benötigt, um die 230V Wechselstrom, die aus der Steckdose kommen, in Gleichstrom umzuwandeln.

All diese Netzteile haben dabei eine ganze Reihe von Nachteilen:

• Sie benötigen Metalle in ihrer Produktion, tragen also deutlich zum Ressourcenverbrauch der Menschheit bei.

• Sie machen die Geräte schwerer und teurer.

• Sie sind Verschleißteile und in vielen Fällen das erste, was kaputtgeht. Was dann wieder zu mehr Kosten und mehr Ressourcenverbrauch führt.

• Viele Geräte sind meist im Standbymodus und verbrauchen dann sehr wenig Strom. In diesem Zustand ist die Wandlung von Wechselstrom zu Gleichstrom (AC/DC) extrem ineffizient und trägt stark zum Gesamtenergieverbrauch bei.[43]

Würde in Wohnungen und Büroräumen dagegen Gleichstrom aus der Steckdose kommen, ließen sich all diese Nachteile vermeiden: Die Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom könnte zentral für mehrere Räume und dadurch mit viel höherer Effizienz erfolgen. Auch wäre dafür nur ein zentraler Konverter nötig, statt ein Netzteil pro Gerät, was Ressourcenverbrauch, Kosten und Gewicht der Geräte senken und ihre Langlebigkeit erhöhen würde.

Eine offensichtliche Gegenfrage ist hier, dass verschiedene Geräte intern ja ganz verschiedene Spannungslevel benötigen. So brauchen elektrische Schaltungen oft Spannungen von um die 1,5 Volt. Übersetzung von Gleichstrom auf andere Spannungslevel soll doch schwierig sein! Ist das nicht der ganze Grund dafür, dass wir Wechselspannung für unser Stromnetz nutzen?

Hier macht es unerwarteterweise einen großen Unterschied, ob man viel Strom transformieren möchte oder nur ein bisschen. Für große Strommengen, wie im Stromübertragungsnetz, sind Transformatoren klar die beste Wahl. Sie können riesige Strommengen mit hoher Effizienz auf andere Spannungslevel bringen, ohne dafür komplexe Steuerung zu benötigen. Die Übersetzung hängt einfach von der Zahl der Spulenwindungen ab. Keine Elektronik, keine beweglichen Teile, nichts, was leicht kaputt gehen kann.

Konverter, um große Mengen an Gleichstrom auf andere Spannungslevel zu transformieren, sind teurer, weil sie Kondensatoren und Schaltungen benötigen. Je mehr Strom transformiert werden soll, desto größer/zahlreicher müssen diese Komponenten sein, um am Ende wieder schwankungsfreien Gleichstrom zu erhalten...

Sind die Strommengen dagegen sehr klein, wie in elektrischen Geräten, und ist vorher genau bekannt, wie hoch die benötigte Stromqualität ist (Wie viel Schwankung ist unproblematisch?), dann ist das mit einem Abwärtswandler leicht und billig erreichbar. Das ist einfach eine kleine Schaltung, die direkt als Teil eines Mikrochips verbaut sein kann. Sie verbraucht so gut wie kein Material und Gewicht, kostet fast nichts, und sollte auch nicht schneller kaputt gehen als der Rest der Schaltung (wobei das Risiko durch fehlerhafte Eingangsspannungen natürlich vorhanden ist). Und sie ist viel effizienter, wenn das Gerät im Standbybetrieb nur wenige Milliwatt benötigt.

In Ordnung, Gleichstrom in der Wohnung ist also gesetzt. Wie sieht es mit Datenübertragung aus? Schließlich ist ja überall vom intelligenten Stromnetz (Smart Grid) die Rede. Sollten die Geräte irgend etwas an den zentralen Konverter zurück übermitteln?

Ich denke, diese Frage greift noch zu kurz: Der „Power over Ethernet“ (PoE) Standard beweist, dass es gut möglich ist, über die gleichen Kabel, die den Strom transportieren, zusätzlich auch Daten zu übertragen.

Und es ist doch zum Beispiel super praktisch, wenn man seinen Laptop nur noch mit einem einzelnen USB-C Kabel an die Dockingstation anschließen muss. Und darüber wird er dann nicht nur mit Strom versorgt, sondern es ist gleichzeitig auch der Internetanschluss, sowie die Verbindung mit dem externen Monitor, der Maus und dem Drucker.

Es wäre doch super, wenn jedes Gerät über seinen Stromanschluss nicht nur mit Energie versorgt, sondern auch mit der Heimautomatisierung verbunden wäre, ohne dafür einen eigenen WLAN-Chip zu benötigen. Das hält die Frequenzbereiche für die Geräte frei, die sie wirklich benötigen, vermeidet Verbindungsprobleme wegen schlechter Signalqualität, erspart es, jedes Gerät erst im richtigen drahtlosen Netzwerk anmelden zu müssen (SSID), und es spart Gewicht und Kosten.

Wenn Geräte so oder so mit einem Kabel angebunden sind, wäre es töricht, das nicht auch für die Datenübertragung auszunutzen.

Für USB ist alle paar Jahre ein neuer Steckertyp erschienen (USB-A/B/C, samt Mini- und Mikrovarianten), und während bei Ethernetkabeln (RJ45) der Formfaktor gleich geblieben ist, gibt es dort viele verschiedene Kabeltypen.

Wir dagegen wollen auf jeden Fall vermeiden, die Stromverkablung eines Hauses bereits nach wenigen Jahren erneuern zu müssen, weil sich die Technologie weiterentwickelt hat. Wände aufzureißen, um neue Kabel zu verlegen, ist ein riesiger Aufwand!

Damit haben wir jetzt eine grobe Vorstellung davon, welche Anforderungen das neue System erfüllen muss.

Glücklicherweise muss ich für seinen Entwurf nicht bei Null beginnen, sondern kann mir bei USB und Ethernet (mit PoE) abschauen, was gut möglich ist, und anhand unserer Anforderungen mischen.

Noch lieber wäre es mir, eines der beiden Systeme würde für die Anforderungen einfach passen, so wie es ist. Aber leider sind sie beide für andere Anwendungsfälle konzipiert worden und haben zu große Nachteile, würde man sie unverändert übernehmen.

Um die Dinge bei sinnvollen Namen nennen zu können, gebe ich dem gesamten neuen Stromsystem, samt Steckerform und Protokollen, den Namen PD-System, wobei „PD“, für „Power and Data“ (Strom und Daten) steht und „Power“ zuerst genannt wird, um zu zeigen, dass darauf der Fokus liegt.

Die folgende Beschreibung des PD-Systems ist allgemein gehalten. Weitere Details stehen im Anhang „Spezifikation PD-System“.

Als Formfaktor für die PD-Kabel wähle ich, um Falschanschlüsse zu vermeiden, nicht exakt USB-C, aber etwas nach dem gleichen Prinzip und in ähnlicher Größe.61 USB-C hat sich als Formfaktor bewährt, vor allem weil es für kleine und dünne Geräte gut funktioniert (z.B. Smartphones). Es wird auch sehr geschätzt, dass es nicht falsch herum eingesteckt werden kann.

Der PD-Stecker beinhaltet elektrische Kontakte für mehrere Aderpaare, über die Strom und/oder Daten übertragen werden können. Welches Aderpaar dabei wofür genutzt wird, kann sich je nach Anwendungsfall unterscheiden, und die Menge der Möglichkeiten wird mit späteren Versionen anwachsen. Wir werden nicht die komplette Breite des PD-Steckers nutzen, so dass wir selbst die Anzahl der Adern erhöhen können, ohne dafür ein neues Steckerformat zu benötigen. Der immer gleiche Stecker ist also sehr flexibel einsetzbar und sollte auch zukünftig nicht verändert werden müssen.

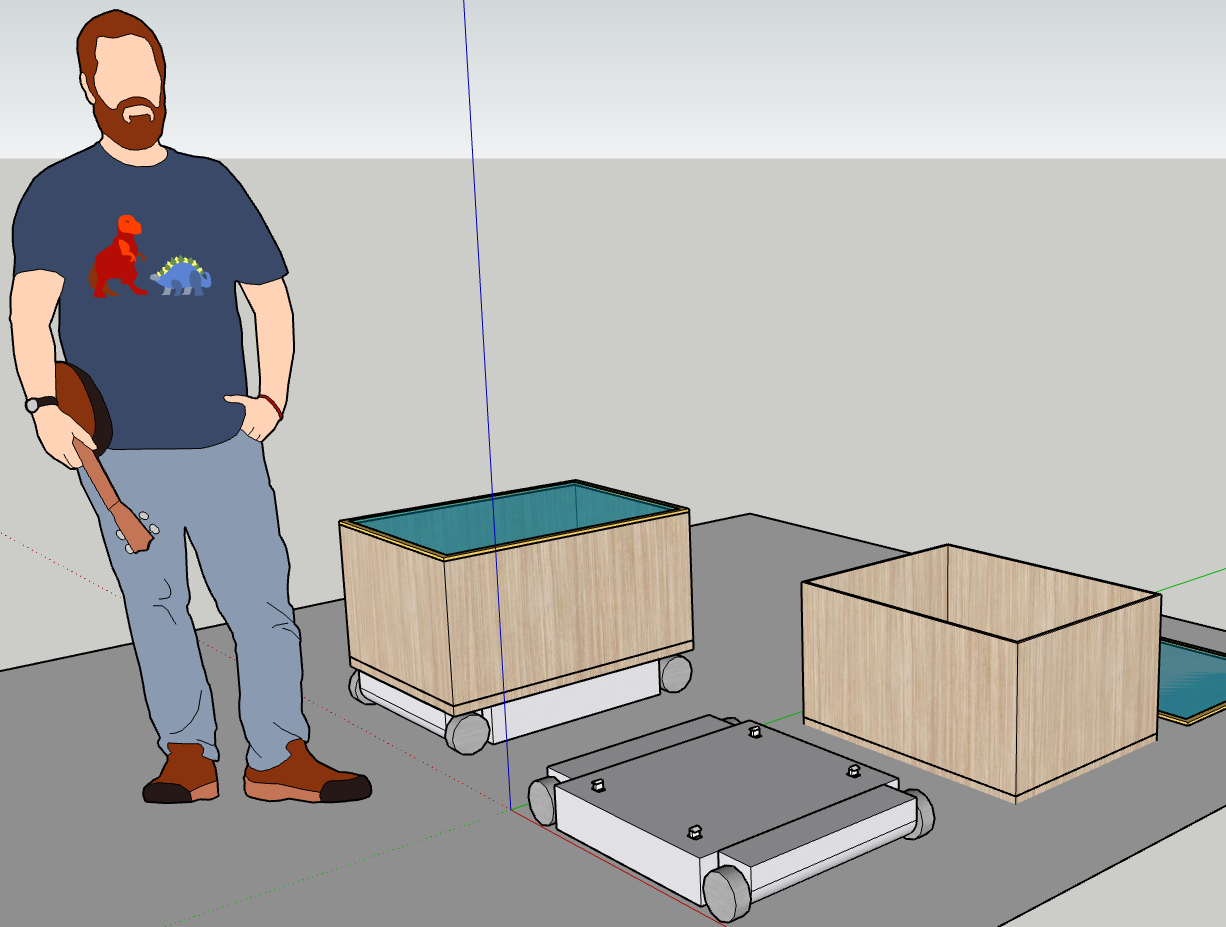

Das PD-Netz besteht aus einem Verbund von Basisstationen (PD-Basen). Eine der Basisstationen erhält dabei vom Stromanschlusskabel an die Wohnung (380V-Kabel) Gleichstrom. Wird die Wohnung stattdessen klassisch per 400V Dreiphasenwechselstrom versorgt, dann ist ein Konverter auf Gleichstrom vorgeschalten, bevor der Strom die PD-Basis erreicht.

In der Wohnung wird es eine PD-Basis je Raum geben, welche über 380V-Kabel miteinander verbunden sind und angeschlossene Geräte mit 12V/48V Gleichstrom über PD-Kabel versorgen können.

Zusätzlich übernehmen diese PD-Basen die Rolle des Sicherungskastens, übertragen Daten von und zu den angeschlossenen Geräten und vernetzen diese so miteinander und mit dem Internet.

Die PD-Basen können als Verbund über einen Browser oder eine App verwaltet werden. Dort sind zum Beispiel sprechende Namen für die Geräte hinterlegt und einsehbar („Lampe Schlafzimmer“). Zu jedem Gerät gibt es Informationen zu seinen Einstellungen, seinem Stromverbrauch, ob es angeschaltet ist und richtig funktioniert. Dadurch bekommt man beispielsweise leichter mit, dass ein Rauchmelder oder die Katzenklappe defekt ist. Im Fall von Strommangel oder einem hohen Strompreis kann das PD-Netz der Wohnung priorisieren, welche Geräte zuerst ihren Strom verlieren. Da die PD-Basen mit allen Geräten (und untereinander) Daten austauschen, kann diese Priorisierung dann zum Beispiel auch vom Ladestand des Batteriespeichers abhängen oder von der aktuellen Temperatur im Kühlschrank.

Wird die Wohnung per 380V-Kabel mit Strom beliefert, dann ist das PD-Netz der Wohnung verpflichtet, an den Stromversorger zu melden, wie viel Stromverbrauch wegfallen würde, falls der Strompreis steigt, und bei welchem niedrigeren Preis ein Verbraucher dazukommen würde, falls aktuell einer aus Strompreisgründen abgeschaltet ist. Das dient der Planbarkeit von Entscheidungen, falls der Stromverbrauch angepasst werden muss, damit das Stromnetz insgesamt stabil bleibt.

Jede der Basen hält alle Daten über das PD-Netz, sie aktualisieren sich nach Bedarf gegenseitig (das Protokoll dafür ist standardisiert). Das bedeutet, dass Basen nacheinander ausgetauscht werden können (solange man nach jedem Austausch kurz Zeit für die Synchronisation lässt), und am Ende hat das PD-Netz nichts vergessen, obwohl alle Geräte neu sind.

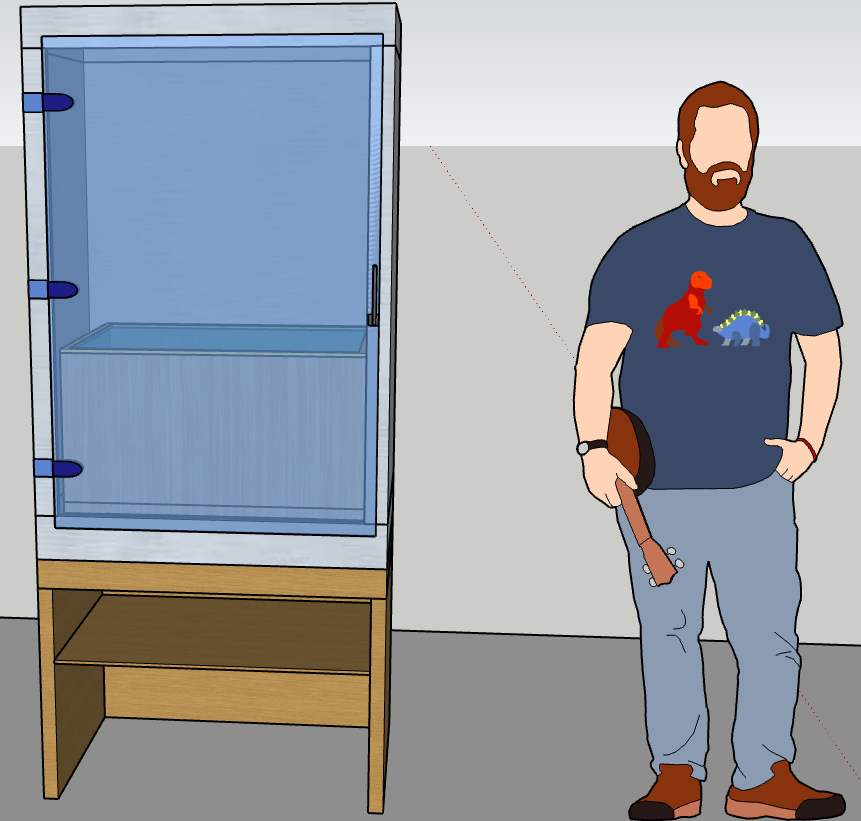

Von den PD-Basen führen 380V-Kabel zu den Wandanschlüssen, welche ich in diesem System PD-Boxen nennen möchte.62 Jede PD-Box kann dabei bis zu vier Geräte mit Strom und Daten versorgen, bietet also vier PD-Anschlüsse. Die PD-Box ist dabei komplett passiv und enthält keinerlei Elektronik. Wodurch sie billiger und robuster ist und selbst keinen Strom verbraucht.

Hier ein Bild davon, wie ich mir solch eine PD-Box vorstelle, mit einer Schuko-Wandsteckdose zum Größenvergleich:

Am unteren Rand der PD-Box sind die 4 PD-Anschlüsse angeordnet. Jede ist gut erreichbar, auch wenn die anderen Anschlüsse in Benutzung sind.

Oberhalb der Anschlüsse befinden sich zwei Verblendungen, welche aufgrund der Rastnasen (mittig oben) sicher sitzen, aber auch leicht entfernt werden können.

Entfernt man die Verblendungen, sieht man zwei leere Steckplätze (die Vertiefungen mit den Schrauben in ihrer Mitte). Die zwei Schrauben halten die PD-Box als Ganzes in ihrer Verankerung. Wird sie beschädigt, ist sie also leicht austauschbar.

Am unteren Ende der Steckplätze befinden sich je zwei kleine Einbuchtungen, damit PD-Dosen mithilfe der oberen Rastnasen sicher in den Steckplätzen gehalten werden können.

Und hier sind die beiden Steckplätze belegt und angeschlossen. Für ihre Verbindung wird es spezielle kurze PD-Kabel geben.

In meinem System ersetzen diese Steckplätze unter anderem alle separat verbauten Lichtschalter. Der linke Taster könnte also zum Beispiel ein Lichtschalter für diesen Raum sein.63

Das PD-Netz bietet einen einheitlichen und flexiblen Standard der Heimautomatisierung. Für PD-Basen und alle anderen Elemente des PD-Systems kann es dabei verschiedene Anbieter geben, die verschiedene Varianten bieten, Netz und Geräteverbindungen möglichst einfach zu konfigurieren. Lediglich das Protokoll ist standardisiert, so dass Elemente verschiedener Hersteller problemlos zusammenarbeiten.

Dank des Datenaustausches der PD-Basen kann für alle Daten- und Stromübertragungen der beste Weg gewählt werden. Bei Daten mit dem Ziel, die Latenz zu minimieren, bei Strom die Übertragungsverluste. Es ist dafür hilfreich, wenn die PD-Basen tatsächlich als ein Netz zusammengeschalten sind (⇒ mehrere Wege von Basis A zu Basis B), statt sternförmig von einer zentralen Basis auszugehen. Das schafft auch Ausfallsicherheit, falls ein die Basen verbindendes Kabel beschädigt wird.

In Anbetracht dessen, dass die PD-Basen über die gesamte Wohnung verteilt sind, neben der Stromversorgung auch die zentralen Datenknotenpunkte bilden und alle Geräte ans Internet anbinden, drängt es sich förmlich auf, diese Geräte auch als Accesspoints* zu nutzen.

Ein zusätzlicher Chip in den PD-Basen ist alles, was dafür nötig ist. Geräte können nahtlos wechseln, mit welcher Basis sie per WLAN kommunizieren - je nachdem, welches Signal gerade am stärksten ist.

Auch per WLAN können diese Geräte Signale mit anderen PD-Geräten austauschen und in die Heimautomatisierung einbezogen werden. Die PD-Basen können dabei über Triangulation bestimmen, in welchem Raum sich ein WLAN-Gerät aktuell befindet.

PD-Anschlüsse stellen bei 48V Spannung bis zu 96 Watt Leistung bereit. Wo das nicht ausreicht, kann in der Halterung der PD-Box stattdessen eine Variante verschraubt werden, die nicht vier normale PD-Anschlüsse bietet, sondern einen einzelnen 380V-Anschluss (es wird einfach das Kabel weitergeleitet, das zur PD-Box führt), der viel mehr an elektrischer Leistung übertragen kann.

Da bei 380V-Kabeln der Strom in beide Richtungen fließen kann, ist hier auch der Anschluss von Solarpanelen oder Batteriespeichern möglich.

Es gibt PD-Basen nicht nur in der fest verbauten Variante, welche die PD-Boxen in den Wänden an das Strom- und Datennetz anschließen. Es gibt auch solche, die nur über einen einzigen 380V-Anschluss für die Verbindung zur PD-Box verfügen, dafür aber mehrere PD-Anschlüsse bieten und möglichst klein und leicht sind. Sie können die gleiche Rolle einnehmen wie ein USB-Hub und mehrere an sie angeschlossene Geräte direkt vernetzen und mit Strom versorgen.

Dafür meldet sich eines der an eine solche PD-Basis direkt angeschlossenen Geräte als „Empfänger“ an (der Laptop), und wird dadurch automatisch mit allen anderen direkt an dieselbe Basis angeschlossenen Geräten verbunden (Maus, Tastatur und Monitor). Durch den kurzen Weg für die Daten sind die Latenzen sehr gering.

Da alles das PD-Netz nutzt, sind die Möglichkeiten damit aber nicht erschöpft. Der Laptop kann zum Beispiel seine Soundausgabe ohne zusätzliche Kabel an die Stereoanlage im Wohnzimmer schicken, indem die beiden Geräte virtuell miteinander verbunden werden.

Außer für Lampensteuerung können PD-Dosen auch benutzt werden, um die Stereoanlage zu regeln oder eines der unzähligen anderen Geräte, die auf PD-Signale reagieren können. Oder man nutzt die Steckplätze der PD-Boxen für Geräte wie kleine Lautsprecher, Mikrofone oder Kameras, die man an bestimmten Orten platzieren will.

Beim klassischen Nutzungsszenario des Lichtschalters kann hier ohne Änderung der Verkabelung festgelegt werden, welcher Taster welche Lampen ein- und ausschaltet, wo Dimmer benutzt werden und wo über Dreh- oder Schieberegler die Farben der Lampen einstellbar sein sollen.

Automatisierung Beleuchtung: Falls man mehr möchte, als nur den klassischen Lichtschalter zu pimpen, könnte man zum Beispiel festlegen, dass die Lichter in einem Raum genau dann an sind, wenn sich ein Bewohner in ihnen befindet (über eine Gruppe von WLAN-Geräten, zum Beispiel Smartphones, die ständig bei sich getragen werden). Für Räume mit Fenstern beschränkt auf die Zeit kurz vor Sonnenuntergang bis kurz nach Sonnenaufgang.

Sobald ein Gerät in den Modus „schlafen“ wechselt, schalten sich die Lichter des Raumes aus, und der Lautsprecher im Raum spielt eine Zeit lang das gewählte Naturgeräusch ab, um beim Einschlafen zu helfen.

Im Wecker auf dem eigenen Smartphone ist eingestellt, 30 Minuten vor dem Alarm ein Triggersignal an das PD-Netz zu senden. Daraufhin werden die Lichter in diesem Raum langsam heller, um einen Sonnenaufgang zu simulieren, während langsam lauter werdendes Vogelzwitschern ertönt.

Nur so als Beispiel.

Solange keine Geräte an einer PD-Box angeschlossen sind, ist es immer gefahrlos möglich, an ihr zu arbeiten, ohne eine Sicherung abschalten zu müssen. Denn solange kein angeschlossenes Gerät etwas anderes aushandelt (die PD-Box selbst ist ja ein passives Gerät), liegen nur 12V Spannung an, was ungefährlich ist. Eine Umrüstung einer PD-Box auf 380V braucht also keinen Elektriker.

Das bedeutet auch, dass PD-Boxen keine Kindersicherungen benötigen: Jeder PD-Anschluss oder 380V-Anschluss, der nicht in Benutzung ist, führt keinen gefährlichen Strom.

Entgegen meinem üblichen Vorgehen beschreibe ich hier kurz, wie es zur Umsetzung dieser Zukunftsvision kommen könnte (womit wir uns sonst erst im 13. Kapitel beschäftigen). Weil es in diesem Fall wirklich sehr einfach zu beschreiben ist:

1. Ein Industriekonsortium greift die Idee auf und erarbeitet den Standard.

2. Ein Staat unterstützt die Umsetzung durch die Vorschrift, dass Neubauten ab einem bestimmten Datum das PD-System verbauen müssen.

3. Da ein wachsender Markt garantiert ist, entwickeln Hersteller Geräte, die per PD-System mit Strom versorgt werden. Es gibt separate Adapter zu kaufen, um sie an Schukosteckdosen zu betreiben (analog zu den bekannten USB-C Netzteilen). Geräte mit 380V-Anschluss werden dagegen spezifisch für Gleich- oder Wechselstrom gekauft werden, da zu viel an Effizienz durch Adapter verloren gehen würde (auch wenn Adapter natürlich theoretisch möglich sind).

4. In bestehenden Gebäuden wird die Wandverkabelung im Laufe der Zeit bei Renovierungen mit ersetzt (z.B. wenn der Mieter wechselt).

Das sollte als Umsetzungsplan ausreichen. Die Umstellung auf das PD-System kann Gebäude für Gebäude erfolgen, sogar Wohnung für Wohnung. Auch nicht anders, als wenn eine andere neue Technologie eingeführt wird. Und im Gegensatz zu gesellschaftlichen Innovationen haben wir mit neuen Technologien viel Übung.

Anforderungsabgleich