1. Negativer Zukunftsblick

1.3 Problemlösungen

Sehen wir uns einmal den ganz allgemeinen Problemlösungsprozess an. Er besteht aus 4 Schritten:

1. Das Problem erkennen

2. Eine Lösungsidee entwickeln

3. Die Lösung umsetzen

4. Die Lösung kontrollieren

Ein simples Beispiel:

Ich stelle fest, dass es viel zu viel Strom kostet, jedes Mal einen Topf Wasser auf dem Herd aufzukochen, wenn ich mir einen Tee machen will. Ich überlege mir deswegen, dass es eine gute Idee wäre, mir einen Wasserkocher anzuschaffen. Der sollte das schneller, günstiger und bequemer können. Ich hätte auch das perfekte Plätzchen dafür in der Küche! Ich gehe also los in einen Laden, sehe, dass die gar nicht so teuer sind, und kaufe gleich einen. Ich gehe nach Hause und schließe ihn an. Und natürlich mache ich mir gleich einen Tee. Viel einfacher und bequemer! Und um das mit dem Energieverbrauch zu testen, habe ich noch mein Strommessgerät dazwischen geschalten. Ich stelle erfreut fest, dass der Wasserkocher viel weniger Strom verbraucht als der Herd.

Auf den allgemeinen Ablauf übersetzt war das:

1. Problem: Feststellen, dass die Stromrechnung fürs Wasser kochen für den Tee zu hoch ist.

2. Idee: Auf die Idee kommen, sich einen Wasserkocher anzuschaffen.

3. Umsetzung: Den Wasserkocher kaufen und betriebsbereit machen.

4. Kontrolle: Tee kochen, dabei den Stromverbrauch messen.

Diesen allgemeinen Prozess können wir natürlich auch auf der Ebene der Politik anwenden, nicht nur im persönlichen Bereich.

Dafür greife ich mir das Beispiel Atomkraft heraus. Denn dafür hat es, nach jahrzehntelangen kontroversen Diskussionen, in Deutschland einen breiten politischen Konsens gegeben.[3]

Gleichzeitig zeigt es gut, wo es bei der Problemlösung in der Politik hakt.

Als Problem wahrgenommen wurde die Atomkraft durch den Reaktorunfall in Tschernobyl 1986. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass verstrahlter Staub über Deutschland geweht wurde. Wodurch noch heute das Sammeln von Pilzen und Beeren in Teilen von Deutschland problematisch ist, da sie kontaminiert sein können. Und kontaminiert bedeutet hier ganz konkret: Kann Schilddrüsenkrebs verursachen.

Das war also Schritt 1, Problem: Atomkraft ist kreuzgefährlich.

Jetzt sei aber angemerkt, dass Handlungsdruck, also tatsächlich etwas zu ändern, nicht aus der Politik kam, sondern von jungen Menschen, die fortan jeden Transport von nuklearen Materialien innerhalb Deutschlands für Proteste genutzt haben.

Junge Menschen sind idealistisch. Sie haben Zeit, über den Zustand der Welt zu debattieren, sich zu organisieren, rauszugehen und dann tatsächlich etwas zu tun. In diesem Fall, sich den Castortransporten in den Weg zu stellen, so dass Tausende von Polizisten aufgeboten werden mussten, um die Transporte zu ihrem Ziel zu bringen.

Und auch wenn diese Proteste zunächst nicht mehr gebracht haben, als die Kosten der Atomkraft zu erhöhen (durch den hohen Personalaufwand zum Schutz der Transporte), so haben sie langfristig in Deutschland tatsächlich viel bewegt: Die Partei „Die Grünen“ (gegründet 1980) ist aus der Anti-Atomkraft-Bewegung entstanden, und sie hat ökologische Gedanken nach und nach in den Politikbetrieb gebracht. Und ohne diese Bewegung hätte das Reaktorunglück von Fukushima 2011 keine Kehrtwende in der deutschen Politik auslösen können. So aber war dieses neuerliche Unglück dann der Anstoß dafür, dass Deutschland beschlossen hat, aus der Atomkraft auszusteigen und seine Reaktoren nach und nach abzuschalten.

Also Ende gut, alles gut für diese Geschichte? Wenn die Reaktoren abgeschalten sind, haben wir doch unsere Lösung kontrolliert, oder?

Ok, gehen wir doch die Schritte der Reihe nach noch einmal durch und ordnen zu.

1. Problem: Atomkraft ist kreuzgefährlich

2. Idee: Atomkraft abschaffen

3. Umsetzung: Gesetz verabschieden, dass die Atomkraftwerke abzuschalten sind

4. Kontrolle: Die Atomkraftwerke sind abgeschalten

... Was mir in diesem Ablauf fehlt, ist wie die Funktion, welche bisher durch die Atomkraft erfüllt wurde (Energieerzeugung), zukünftig erbracht werden soll.

Hätte ich mein Beispiel oben so abgehandelt wie hier die Atomkraft, dann hätte der Ablauf so ausgesehen:

1. Problem: Feststellen, dass die Stromkosten um Wasser für Tee zu kochen zu hoch sind.

2. Idee: Den Herd nicht mehr zum Kochen von Wasser für Tee benutzen.

3. Umsetzung: Merkzettel an die Pinnwand mit dem Vorsatz, den Herd dafür nicht mehr zu benutzen.

4. Kontrolle: Feststellen, dass man sich daran gehalten und folglich Leitungswasser statt Tee getrunken hat (mangels siedendem Wasser für die Teezubereitung).

Also ganz ehrlich: Mir hat mein erster Ablauf für mein Teebeispiel deutlich besser gefallen...

Ehrlicherweise muss man den 4. Schritt nämlich so schreiben:

Kontrolle: Die Atomkraftwerke sind abgeschalten, der Strom wird stattdessen von Kohle- und Gaskraftwerken geliefert.

Denn genauso wenig wie ich auf das Trinken verzichten kann, kann Deutschland ohne Strom auskommen.

Aber könnte der Strom, um die Atomkraftwerke zu ersetzen, denn nicht auch aus regenerativen Quellen kommen? Mag jetzt als Gegenfrage kommen. Antwort: Nein.

Regenerative Energieproduktion wie Windkraft, Solarenergie, Gezeitenkraftwerke und Geothermie haben keinen Treibstoff den sie verbrauchen, sondern zapfen in der Natur vorhandene Energiequellen an. Sie bedeuten also eine initiale Investition und verursachen danach nur noch Wartungskosten.

Das bedeutet, dass die variablen Kosten regenerativer Energiequellen (evtl. höhere Wartung) immer viel günstiger sein werden als die variablen Kosten von Kohle- und Gaskraftwerken (Treibstoff). Genau das macht regenerative Energieproduktion ja auch wirtschaftlich so attraktiv: Dass man nicht laufend Geld für neuen Treibstoff ausgeben muss.

Wenn man die Fixkosten regenerativer Energieproduktion also einmal bezahlt hat und sie läuft, wird man immer ihre volle Stromerzeugung nutzen. Man wird die Energie in den Markt drücken, egal wie wenig man dafür bekommt, weil den zusätzlichen Einnahmen so gut wie keine zusätzlichen Kosten gegenüberstehen.

Ein Kohle- oder Gaskraftwerk wird dagegen spätestens dann abgeschaltet, wenn der Strompreis niedriger ist als die Einkaufskosten für Kohle oder Gas.

Zusammengefasst: Wenn es mehr regenerative Energieerzeugung gibt, dann ist das super! Sie ist günstiger und sauberer. Aber im Strommarkt wird immer ihre volle Stromproduktion verwendet werden, ob Atomkraftwerke laufen oder nicht. Aufgestockt wird die Stromproduktion dabei von so viel Energie aus Kohle- und Gaskraftwerken, dass die Nachfrage gedeckt wird. Fossile Brennstoffe sind also der variable Teil des Strommarktes. Und es ist dieser variable Teil, die fossilen Brennstoffe, der höher liegt, wenn die Atomkraftwerke abgeschalten sind.

Ändern wird sich das erst dann, wenn wir so viel regenerative Energie herstellen, dass sie nicht mehr zu 100% laufen kann, das Angebot daraus also alleine schon größer ist als die gesamte Nachfrage. Bis dahin wird es aber noch einige Jahre dauern.

An den Anreizen zum Ausbau der regenerativen Energien (Strompreis für Erzeuger, Subventionen und Abnahmegarantien) ändert die Abschaltung der Atomkraftwerke nichts. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass dadurch mehr Windkrafträder und Solarpanele gebaut wurden.

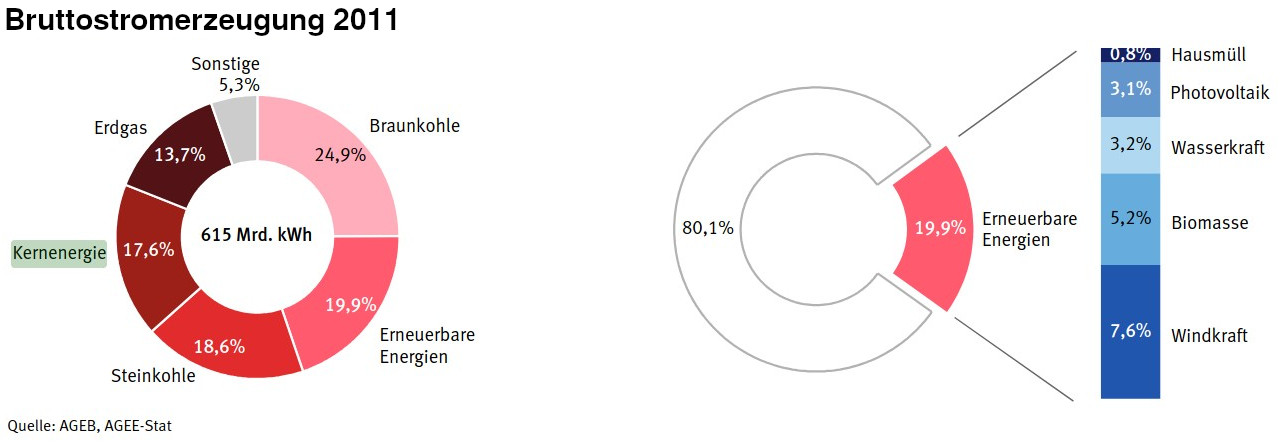

Das ist der Strommix von 2011, als der Atomausstieg beschlossen wurde, sowie der aktuelle Zustand von 2023. Das Abschalten der Kernenergie, und somit der Wegfall von 17% der Stromerzeugung, ändert nichts an den 52% regenerativer Energie, die wir 2023 sehen. Durch das Abschalten der Kernkraftwerke liefert kein einziges Windrad und kein Solarpanel mehr Energie. Aber wäre die Kernenergie noch da, dann wäre die Stromerzeugung aus Braunkohle+Erdgas+Steinkohle um diese 17% geringer. (Das ist natürlich vereinfacht, da Europa einen gemeinsamen Energiemarkt hat, aber das Prinzip bleibt dasselbe.)

Ok, dieser Diskurs war jetzt keine super schwere Wissenschaft. Diese Folge hätte den Atomkraftgegnern eigentlich klar sein sollen. Und wenn man jung, idealistisch, engagiert und gegen Atomkraft ist, sollte man dann nicht für mehr Sonnen- und Windenergie eintreten, statt einfach Kohle- und Gaskraftwerke übernehmen zu lassen?

Die Anti-Atomkraft-Bewegung war eine Bewegung, kein Programm einer Partei, das kam erst viel später. Und eine Bewegung braucht eine gemeinsame Erzählung, die sie eint, an die alle glauben. Und diese einende Erzählung war die schlimme Zukunft, die uns allen mit Atomkraft bevorsteht. Aus dieser Erzählung hat die Bewegung ihre Kraft und ihre Mitstreiter gewonnen und sie zum Handeln gebracht. Denn solche Dystopien und solch ein negativer Blick sind eben das, was wir aus Science-Fiction und den Medien kennen und daher als realistisch für die Zukunft annehmen. Diese vorhandene Erzählkraft ist eine Voraussetzung für den Erfolg einer neuen Bewegung, wie in diesem Fall der Anti-Atomkraft-Bewegung.

Und eines Tages wird aus einer solchen Bewegung, wenn sie erfolgreich ist, dann offizielle Politik. Hier der Atomausstieg Deutschlands. Aber den Geburtsfehler des düsteren Blicks, des nur dagegen-seins, den kann sie nicht abschütteln. Natürlich ist heute Bündnis 90/Die Grünen4 für viele Dinge. Gute und richtige Dinge. Sie ist für mehr Windkraft, für Solaranlagen auf allen Dächern, für Elektromobilität und für gut ausgebauten Nahverkehr.

Aber diese Dinge sind eben nicht der ideologische, emotionale Kern der Partei. Der Kern ist: Wir sind gegen die Atomkraft, wir sind gegen den Klimawandel, wir sind gegen Umweltzerstörung.

Die positiven Dinge dagegen, für welche die Grünen sind, die sind jünger, geboren aus der Aufgabe, aus diesen Idealen tatsächliche Politik zu machen. Dann überlegt man sich ein Programm, wie man denn diese Ziele tatsächlich erreichen kann, und fängt an, nach Mitteln dafür zu suchen. Aber Konsens braucht viel Zeit, und wird sich, wenn eine Bewegung einmal existiert, in vielen Bereichen einfach nicht mehr erreichen lassen, egal wie viel man debattiert. Und so gibt es jetzt unzählige Bürgervereinigungen, die den Grünen zumindest ideologisch nahe stehen, aber gleichzeitig gegen die Windkraftanlagen in ihrer Nähe sind, weil sie Krach machen und Zugvögel töten können. Gegen Solaranlagen, weil die aus China kommen, seltene Erden benötigen und Freiflächen zubauen, die von Pflanzen nicht mehr genutzt werden können. Und gegen Stromtrassen, die gebaut werden müssen, um auf dem Meer aus Wind und Gezeiten gewonnene Energie ins Landesinnere zu bringen.

All diese positiven Konzepte sind eben nicht Teil des Ideals, nicht Teil des Zukunftsbildes, das die Anti-Atomkraft-Bewegung zu Beginn gemeinsam entworfen hat. Und so wird heftig darüber gestritten, gebremst und viel weniger für die gute Zukunft getan als gegen die schlechte.

Was dann dazu führt, dass es für alles unglaublich viele bürokratische Regelungen gibt und alles viel länger dauert, als wenn die gesamte Bewegung begeistert dafür eintreten würde.

Gleichzeitig sind diese beiden Grafiken aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir die Welt für schlechter halten als sie ist: Trotz all der von mir gerade aufgezählten Probleme ist der Anteil regenerativer Energien am Strommix zwischen 2011 und 2023 massiv angestiegen: Von 20% auf 52%!

Stellen wir uns jetzt für einen Moment vor, dass als Kern der Bewegung eine positive Grundhaltung gegenüber der Zukunft dagewesen wäre. Dass ein positives Narrativ mit der Vision einer konstruktiven Lösung besser darin gewesen wäre, einer neuen Bewegung als Grundlage zu dienen.

Dann wäre nicht die „Anti-Atomkraft-Bewegung“ entstanden, sondern vielleicht die „Regenerative-Energiequellen-Bewegung“. Auch aus dem Antrieb heraus, dass Atomkraft kreuzgefährlich ist und man sie loswerden will. Aber eben nicht, indem man gegen Atomkraft ist, sondern indem man sie durch etwas Besseres ersetzt. Je nach Ausrichtung der Bewegung könnte das durch Gesetze passieren oder durch Marktwirtschaft. Oder eine Kombination aus beiden, etwa durch Steuern* oder Förderung.

Moment, halt! Wir reden ja gerade von einer Bewegung und nicht von gesetzter Politik. Also noch einmal, mit den Mitteln junger Revoluzzer!

1. Errichtung von wilden Windkrafträdern und Solaranlagen. Wer braucht schon Genehmigungen! Wir teilen den generierten Strom einfach kommunistisch unter uns auf - die fetten Energiekonzerne bekommen keinen Cent!

2. Protest und Behinderung der Atomkraft, klarer Fall. Mit dem Ziel, regenerative Energien im Vergleich umso besser dastehen zu lassen. Sobald es sinnvoll erscheint, das gleiche für Kohle- und Gaskraftwerke. Alles durch Proteste teurer machen, was nicht regenerativ ist!

3. Öffentlichkeitsarbeit: In den Medien, in Schriften, in der Diskussion im Freundeskreis: Regenerative Energien preisen, alle anderen Energieformen schlecht reden.

4. Finanzieller Druck auf die Netzbetreiber: Rausbekommen, welche Netzbetreiber wie viel Energie aus welchen Quellen beziehen und wie viel sie dafür bezahlen. Möglichst den Netzbetreiber nutzen, der am ökofreundlichsten ist. Versuchen, entsprechend gute und schlechte Presse für die Netzbetreiber zu generieren.

5. Alles tun, um die technische Entwicklung von regenerativen Energien zu fördern, um sie wettbewerbsfähiger zu bekommen. Wer ein Studium in einem relevanten Feld absolviert, versucht in diese Richtung zu gehen. Dafür demonstrieren, dass der Staat diese Forschung fördern und solche Unternehmen begünstigen soll (Subventionen, niedrigere Steuern). Aktien entsprechend kaufen, wir glauben ja dran!

6. Alle als Feinde des Fortschritts beschimpfen, die dem Errichten von regenerativer Energieproduktion irgendwelche Einwände entgegen bringen. Wenn möglich, mit Shitstorms zum Schweigen bringen.

Alles in allem: Immer noch radikal, wie junge Bewegungen oft sind, und ganz sicher oft über das Ziel hinausschießend. Aber das Ziel wäre eben etwas Positives. Etwas, das man mit allen Mitteln erreichen, und nicht etwas, das man mit allen Mitteln verhindern will. Und das macht einen himmelweiten Unterschied.

Würden wir in einer solchen Welt leben, würde ich jammern über zu viel Feuereifer. Würde auf die Gefahren hinweisen, alle anderen gleich als Gegner zu behandeln - wir gegen die - statt sich auf offene Diskussionen einzulassen. Eine ruhige Suche nach der besten Lösung für alle Beteiligten würde viel bessere Ergebnisse bringen als ein solches Dogma!

Wäre diese Bewegung erfolgreich, würde es zu diesen Diskussionen und Kompromissen dann auch kommen. Plötzlich ist man eine politische Partei, braucht ein seriöses Programm, muss sich mit Koalitionspartnern einigen. Und in dem Programm steht dann, dass die Windkraftanlagen einen Mindestabstand zu Gebäuden haben müssen, damit die Bewohner nicht zu sehr gestört werden. Und die fanatischeren der Anhänger regen sich über diese Verwässerung der Ideale auf, weil dadurch etwas weniger Windkraft gebaut wird und es dadurch länger dauert, bis nur noch regenerative Energien im Einsatz sind!

Die Partei hat also vielleicht genau die gleichen Sachen in ihrem Programm stehen wie in unserer Welt. Aber der emotionale Bezug, was von den Anhängern wie hartnäckig eingefordert wird, wäre ein völlig anderer. Und dadurch hätten wir in unserem Land vielleicht jetzt schon so viele Windkraftanlagen, dass wir nicht nur keine Atomkraft mehr brauchen, sondern auch keinerlei Energie mehr aus Erdgas oder Kohleverstromung gewinnen. Und produziert würden Windkrafträder und Solarpanele im großen Stil in Deutschland, statt aus China importiert zu werden.5

So oder so, die Anti-Atomkraft-Bewegung, die reale wie die von mir erfundene, sind nur ein Beispiel. Einfach weil sie in Deutschland gut bekannt, und weil sie erfolgreich ist. Und die Ziele einer erfolgreichen Bewegung haben einen viel größeren Einfluss auf unsere Wirklichkeit als die einer gescheiterten.

So wie mit der Bewegung der Atomkraftgegner ist es mit den allermeisten Bewegungen auf der Welt. Man ist gegen den Krieg, dagegen dass Kinder hungern müssen, gegen das Impfen, gegen Tempolimits auf der Autobahn, gegen die Lügenpresse, gegen hohe Steuern und gegen die Erderwärmung.

Initiativen für etwas gibt es im Kleinen sehr viele: Für eine neue Umgehungsstraße, für einen neuen Kindergarten oder für besseres Schulessen.

Aber wo sind die umfassenden, großen positiven Visionen der Zukunft, für welche sich die Menschen begeistern? Ich sehe keine.6

Die Auswirkungen des Fehlens großer Utopien, welche eine Gesellschaft gemeinsam umsetzen will, gehen weit darüber hinaus, dass die Umstellung auf bessere Energieerzeugung ein paar Jahre länger dauert als nötig und wir in Schlüsseltechnologien China das Feld überlassen.

In vielen anderen Fällen ist es noch viel schwerer überhaupt zu bemerken, was einem fehlt. Was man haben könnte, wenn man mit Mut und offenem Blick zu neuen Zielen streben würde, statt sich zu verbarrikadieren und die schlimmsten Gefahren abzuwehren. Denn wovon man gar keine Idee hat, das kann man auch nicht vermissen, oder?

Die Menschen mögen nicht wissen, was ihnen fehlt, aber sie merken es dennoch deutlich. Es gibt einen tief sitzenden, stetig zunehmenden Frust in der Gesellschaft.

Gegen die ständigen Veränderungen. Gegen alles, was einem wegzunehmen droht was man hat (Steuern, Ausländer, andere Einkommensschichten, ...). Gegen die eigene Ohnmacht, das alles beeinflussen zu können. Gegen die leeren Versprechungen der Politik, dass alles besser wird, wenn man nur diese Partei wählt.

Und um die Politik hier ganz klar in Schutz zu nehmen: In einer Demokratie ist sie ein Spiegel der Gesellschaft, nicht umgekehrt. Ihr Job ist es nicht, visionäre Führer zu stellen, welche die Menschen von neuartigen Ideen begeistern. Ihre Aufgabe ist es, den Konsens der Gesellschaft aufzugreifen und in Parteiprogramme und Gesetze zu gießen. Und das macht die Politik nach wie vor ziemlich effektiv.

Nur ist der Konsens der Gesellschaft eben, keine Idee zu haben, wohin man eigentlich will, Angst zu haben vor den kommenden Katastrophen, und darüber den Kopf in den Sand zu stecken.

Weswegen populistische Parteien, mit scheinbar einfachen Lösungen für komplexe Probleme, so großen Zulauf haben. Die Bevölkerungsgruppen zu Sündenböcken machen, was in Diskriminierung, Hass und Gewalt resultiert. Die Lösungen dieser Parteien mögen nicht funktionieren, mögen kontraproduktiv sein, aber zumindest bieten sie dem Sehnen der Bevölkerung nach Antworten etwas an.

Die Sehnsucht nach einem starken Führer ist die krasseste Form davon. Es ist die Bankrotterklärung einer Gesellschaft, eigene Lösungen zu finden, und die Abgabe der eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, damit wenigstens irgendetwas anders wird.

Damit eine Demokratie das Schiff der Gesellschaft in eine neue Richtung lenken kann, muss dagegen mindestens eine große Gruppe das wirklich wollen. Sonst wird es nicht passieren, und es werden stattdessen nur die offensichtlichsten Lecks gestopft, damit das Schiff nicht untergeht.

Nur wo soll dieser Impuls herkommen, wenn die ganze Gesellschaft viel zu pessimistisch ist, um solche neuen Ideen und Richtungen zu finden? Ideen, die nicht nicht nur danach klingen, als könnten sie die Probleme lösen, sondern so lange von vielen Menschen auf Schwachstellen und Verbesserungen geprüft wurden, bis sie es auch tatsächlich tun?

Deswegen bin ich so traurig darüber, dass es so wenige positive Zukunftserzählungen gibt. Es macht das Leben nicht nur deprimierender als nötig, es verhindert auch die effektive Lösung gesellschaftlicher Probleme. Wie auch grundlegende Verbesserungen dessen, wie unsere Gesellschaft funktioniert.

Das war also eine kurze Bestandsaufnahme dessen, wie wir auf Gegenwart und Zukunft blicken, warum, und was für Folgen das hat.

In den allermeisten Büchern, die sich mit irgendeinem Problem der Gesellschaft beschäftigen (Klimakrise, Kriege, Korruption, was auch immer), würde diese Beschreibung der Probleme mindestens 90% der Seiten einnehmen, mit ein paar hoffnungsvollen Worten am Schluss, dass wir das besser können sollten.

Für uns dagegen ist das nur die Vorbetrachtung.

Ich will in diesem Buch nicht nur Probleme aufzeigen, sondern vor allem mögliche Lösungen. Statt über schief laufende Systeme zu meckern, will ich Ideen für bessere Systeme finden, mit denen man sie ersetzen könnte.

Ich möchte meine Stimme den wenigen positiven Zukunftserzählungen hinzufügen.

Wir fangen gerade erst an!

Lesehinweis: Den Rest dieses Buches musst du nicht am Stück lesen, auch wenn seine Kapitel natürlich in einer sinnvollen Reihenfolge angeordnet sind.

Das 2. und 3. Kapitel können übersprungen werden. Das 4. Kapitel solltest du lesen, seine Erklärungen sind für alle folgenden Teile des Buches wichtig.

Danach kannst du dir frei Kapitel zu den Themen auswählen, die dich interessieren (außer Abschlusskapitel 13). Es ist stets klar angegeben, wenn sie auf in vorherigen Kapiteln vorgestellte Konzepte Bezug nehmen.